記事・インタビュー

日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 統括管理監・名誉院長

泉 並木

(1)肝がんが他臓器のがんと異なる重要なポイント

肝がんが他臓器のがんと最も異なる点は、2つある。1つめはもともと肝臓が障害を受けている場合にがんが発生する。肝炎ウイルス感染やアルコール、脂肪肝が長期に持続して肝硬変に進行した場合に肝がんを発症するリスクが高くなる。そのため、肝がん患者は、がんだけではなく肝硬変を合併している場合が大多数であり、治療法の選択は肝硬変の進行度合いを考える必要がある。さらに、肝がん治療中に食道静脈瘤、腹水、肝性脳症など肝硬変の内科的治療を要する合併症を有している。また肝硬変のため、がんを切除できても残った肝臓に肝がんが再発する可能性がある。このように、肝硬変とがんの2つの病気を治療することと、肝臓内でがんの再発を繰り返すことが他臓器のがんと最も異なる点の1つである。

もう1つ他臓器のがんと異なる点は、治療につながるドライバー遺伝子が発見されていないことである。他臓器のがんでは遺伝子等の変異の有無によって治療薬が異なるが、肝がんでは特徴的な遺伝子変異がない。そのため薬物治療は、投与後の反応をみて効果を判断し、治療法変更の可否を決める。

(2)早期がんで根治を目指した治療を行う場合

わが国では、8割以上がB型やC型肝炎ウイルス由来の肝がんであった。しかし、C型肝炎ウイルスは内服薬でほぼ排除できるようになった。さらに、B型やC型肝炎感染患者には定期的に腹部超音波などのサーベイランスが行われており、肝がんが早期に発見される例が多かった。現在はウイルス性肝炎からの肝発がんが減少したため、早期に肝がんが発見される例が減少し、アルコール性肝障害や脂肪肝由来の肝がんが増加しているが※1、サーベイランスを受けておらず、比較的進行した状態で発見される。その場合、手術やラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation;RFA)などが適応にならず、薬物治療が選択される。

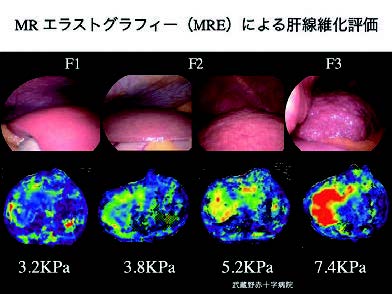

脂肪肝由来の肝がんが増加しているため、肝がんを発症するリスクが高い脂肪肝の患者を絞り込んで、スクリーニングを行う必要がある。脂肪肝では、肝臓の線維化が進んでいる人を超音波またはMRIを用いたエラストグラフィで調べる。MRエラストグラフィを図1に示したが、通常は青く表現される肝臓が、硬くなるにしたがって黄色から赤に描出される(図1)。

図1. MR エラストグラフィによる肝硬度測定と腹腔鏡の対比

(3)治療法を選択する順番が変わってきた

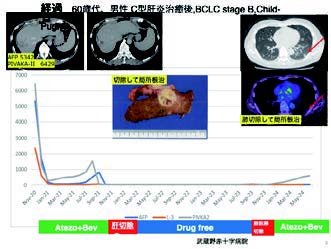

ガイドラインでは、手術やラジオ波焼灼療法などの根治治療が最初に選択され、腫瘍系が大きい場合や腫瘍個数が多い場合には、肝動脈塞栓術が選択される※2。しかし、2017年以降免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療が可能になり、驚くような効果がみられるようになった。そこで、薬物治療を先に行って効果がみられた後に、残ったがんに対して手術やRFA、肝動脈塞栓術が行われるようになった。今後は肝がんに対するさまざまな治療法を熟知して、どの順番で治療を選択していくのかが重要になっている。図2に免疫チェックポイント阻害剤を含む薬物治療を行って、効果がみられた後に1カ所残ったがんを切除して、Cancer Free になった例を示す(図2)。このように、どの順番で治療法を選ぶのかが重要な課題になっており、全ての治療法に習熟する必要がある。

図2. 腫瘍個数5カ所以上の肝がんに対して薬物治療を行った後に切除した症例

(4)免疫チェックポイント阻害薬か血管新生阻害薬か分子標的治療薬か?

効果が高い薬物治療ができるため、日本肝臓学会ガイドラインでは、免疫チェックポイント阻害薬のみか、血管新生阻害薬との併用治療のいずれかを選択し、免疫チェックポイント阻害薬が使えない場合は、分子標的治療薬を選択すると記載されている。今後も有力な免疫チェックポイント阻害薬だけの併用治療が期待されるため、どの治療薬を選択するのかを研究する必要がある。それぞれ副作用のマネージメントを多職種が協力して行える体制を整備することが不可欠となる。

※1 Tateishi R, Matsumura T et al. Hepatocellular carcinoma develo pment in diabetic patients: a nationwide survey in Japan. J Gastroenterol, 2021:5 6(3); 261-273.

※2 Hasegawa K, Takemura N et al. Clinical Practice Guidelines f or Hepatocellular carcinoma: The Japan society of hepatology 2021 version (5th JS H-HCC Guidelines). Hepatol Res, 2023:53(5); 383-390.

泉 並木 いずみ・なみき

1978年東京医科歯科大学( 現東京科学大学)卒業。同大第二内科入局後、1986年武蔵野赤十字病院内科副部長を経て、1999年マイアミ大学で米国第1例目の肝がんマイクロ波治療をライブで実施。2016年武蔵野赤十字病院院長、2021年日本病院会副会長、2024年より現職。2013年日本肝臓学会賞(織田賞)受賞、2014年第50回日本肝臓学会総会会長。「ドクターの肖像」2021年9月号に登場。

※ドクターズマガジン2025年4月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。

泉 並木

このシリーズの記事一覧

-

記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”

神庭 重信

-

記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義

佐藤 理仁

-

記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”

山崎 學

-

記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”

黒川 清

人気記事ランキング

-

書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 病院以外で働く

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環

株式会社ヒューマンダイナミックス、

-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』

松下隼司、オクダサトシ

-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

- Doctor’s Magazine

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

白石 達也

-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!

- ライフスタイル

- 専攻医・専門医

- お金

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!

-

書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】

しろひげコンシェルジュ

-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

山田 悠史

-

会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―

- 研修医

- ワークスタイル

- ライフスタイル

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓