記事・インタビュー

このシリーズでは、多様な環境で働く若手家庭医・総合診療医が、今考えていることや取り組んでいることを熱く語ります。

第5話目は、新米ママとなった家庭医が育児と家庭医の両立の実現に向けて、今考えていることをお話しします。

育児と家庭医の両立 〜1つ目の鍵は“チーム体制”〜

筆者が勤務している東京西部保健生活協同組合 上井草診療所(以下、上井草診療所)は「赤ちゃんからシニアまでHappyな診療所」をキャッチフレーズに、外来診療および訪問診療をしています。そしてこれまで育児中の女性医師が多数在籍していたこともあり、育児と家庭医を両立できる体制が整っています。それは、「自分が不在のときでも患者を診ることができるチーム体制」です。

訪問診療では特に夜間や休日の急な対応が必要とされることがありますが、上井草診療所では同じ法人内の複数のクリニックで連携したオンコール体制により、複数の医師が当番にあたります。これにより、妊娠中は身体を気遣ってオンコールを免除してもらえたり、小さな子どもがいる女性医師に対しては夫が在宅している日に当番を調整したり、といったことも可能になっています。

また、セキュリティのかかったオンライン上で訪問診療患者の診療情報を見ることができるため、お看取りの近い患者や急変の予兆がある患者がいる場合は、あらかじめメーリングリストを用いて情報を共有しておくことで、当番医師は心の準備ができます。

さらに、患者や患者家族のファーストコールを受けた看護師は、患者を観察し、当番医師に報告。明らかに病院を受診した方がよい場合は、看護師が病院に連絡して搬送となります。訪問診療をしている全ての患者の家には、常に診療情報提供書を準備しており、3ヶ月に一度更新しています。急に病院に行くことが決まった場合でも、診療情報提供書を自ら持参していただき、情報を共有できるようにしています。

このように、複数の医師、家族ならびに多職種とともに助け合い、医師一人ひとりの負担を減らすだけでなく、重要な情報の伝達漏れを防ぐようなチーム体制を作っています。

育児の経験は家庭医としての深みをもたらし、家庭医としての経験は育児にも活かされる

家庭医は、医学的な知識のみで解決できないような臨床問題に出会ったときに、患者の家族背景を意識します。なぜなら、夫婦関係や家族関係は、生物医学的な要因と同等に健康への影響力があるといわれているからです。

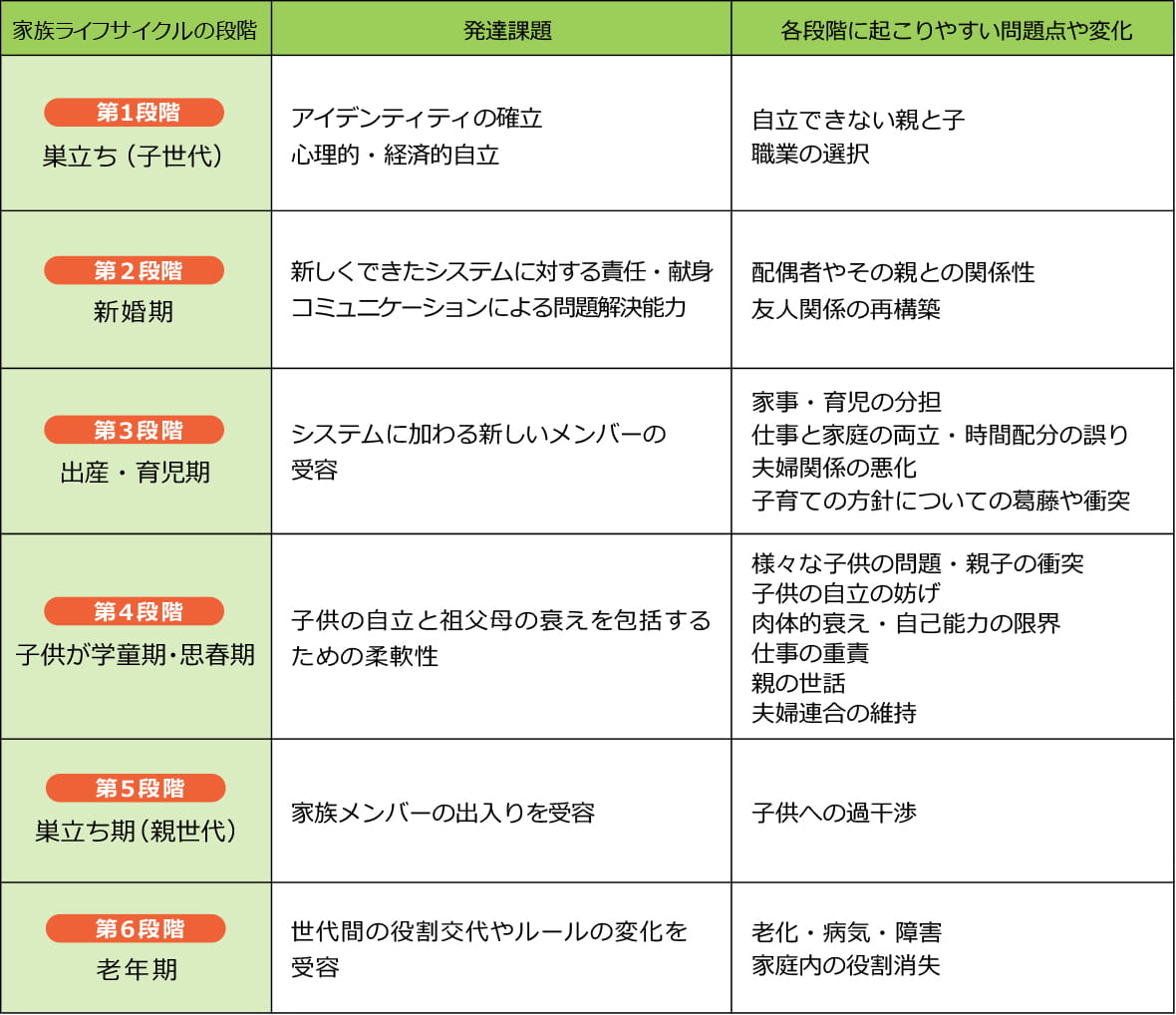

また、「家族ライフサイクル」(表1参照)の移行期にはストレスが身体症状として現れる可能性があるといわれています。患者が「家族ライフサイクル」のどの段階にいるかを考え、患者および家族を多角的な視野で捉えます。

筆者自身も子どもが生まれて親となり、両親は祖父母となり、関係性が変化することを実感しました。こうした経験を重ねると、家庭医として診察する際、より多角的な視点で仮説を立てアセスメントできるようになるのではないかと考えます。

一方、自分自身のライフイベントがあるときに「家族ライフサイクル」を知っていると、事前に心の準備をして対応することができます。例えば筆者の場合、家族に新しいメンバーが加わった段階では、家事育児の分担、仕事と家庭の両立の2点が課題となります。子育ての方針について葛藤や衝突が起こりやすいことが問題として挙げられ、うまくいかない場合には夫婦関係の悪化が起こりやすいといわれています。

つい最近も筆者は「⼦どもの寝かしつけをしている間に、フライパンも洗ってほしいわ︕」と夫に苛立ちを覚えることがありましたが、「家族ライフサイクル」に照らしてみると行動が合致しており、「多くの人が通ってきた道なのね」と冷静になることができました(笑)。

そこで大事になってくるのが次のテーマです。

育児と家庭医の両立 〜2つ目の鍵は“チーム育児”〜

「チーム育児」という言葉をご存知ですか?

夫婦を中心とする育児を支えるメンバーを「チーム」と捉え、家庭内での協働、育児情報の共有、家庭外の機関との連携を通して達成する育児のことを「チーム育児」といいます。そして最近では、「育児は仕事の役に立つ」ことが実証研究に基づき論証されました。3)具体的には、家庭内での役割を計画的に分担する「協働の計画と実践」を行うことで、下記5つが仕事上での能力向上をもたらすことが明らかになったのです。

1. 業務能力向上(仕事のコツやノウハウをつかみ、自分で業務を進められるようになること)

2. 他部門理解促進(他部門の業務や立場を踏まえた上で仕事を進められるようになること)

3. 部門間調整能力向上(部門をまたぎ他者と調整しながら仕事を進められるようになること)

4. 視野拡大(自身の仕事をより大きな立場や多様な観点から見つめられるようになること)

5. タフネス向上(仕事上の葛藤やストレスに対処していけるようになること)

このような能力は、家庭医にも必要とされます。チーム育児で養った能力が、専門医との連携や多職種連携および地域連携などの調整役を担う際にも多いに活かされるでしょう。

以上、育児と家庭医の両立の実現可能な方法として、今考えていることを書かせていただきました。

昨今は働き方改革が話題になっていますが、まだ議論の余地が残ります。「自分が不在のときでも患者を診ることができるチーム体制」は理想的ですが、現実は経営や人員不足などで難しい面があると思います。しかし、業務量の見直しや後任の育成などを考慮し、試行錯誤を繰り返しながら工夫を凝らしていくことで、より良い体制づくりは実現可能ではないでしょうか。

職場のチーム体制を整え、積極的にチーム育児を行うことで、親としてのみならず家庭医としても成長でき、患者の幸せや職場の働きやすさに繋がる素晴らしいサイクルができると思います。

このように、みんなで支え合い幸せの輪を広げていくことができればと、娘の寝顔を見ながら願っています。

[参考文献]

1) S.H.McDaniel, T.L.Campbel:家族志向のプライマリ・ケア.松下明監訳.丸善出版株式会社,東京,28,2012.

2) 野末武義: 家族ライフサイクルを活かす~臨床的問題を家族システムの発達課題と危機から捉えなおす.精神療法 特集「家族の歴史を治療に活かす」,35(1):26-33,2009.

3) 浜屋祐子, 中原淳:育児は仕事の役に立つ「ワンオペ育児」から「チーム育児」へ, 光文社,東京,2017.

<プロフィール>

「若手の家庭医/総合診療医、どーしてる?なにしてる?」

上月 圭

人気記事ランキング

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ

しろひげコンシェルジュ

-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “01 患者説明の質と効率を劇的に上げる

- Doctor’s Magazine

それ、ChatGPTが代わりにやります! “01 患者説明の質と効率を劇的に上げる

白石 達也

-

勤務医と開業医の間という働き方

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 専攻医・専門医

勤務医と開業医の間という働き方

梶の木内科医院

-

移住×キャリアチェンジ ― 長野で踏み出す新たな一歩

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

移住×キャリアチェンジ ― 長野で踏み出す新たな一歩

長野県健康福祉部 医師・看護人材確保対策課

-

書評『薬の使い分けがわかる! ナースのメモ帳 | こんなときはどれを選ぶ? 薬剤師さんと一緒に作った薬のハンドブック』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『薬の使い分けがわかる! ナースのメモ帳 | こんなときはどれを選ぶ? 薬剤師さんと一緒に作った薬のハンドブック』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

柔軟勤務で子育て中の医師を応援!未来の継承者も歓迎

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 専攻医・専門医

柔軟勤務で子育て中の医師を応援!未来の継承者も歓迎

あかつきウィメンズクリニック

-

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑤ 都市と地方、その“医療の余白”をつなぐ―在宅医療の新しい循環へ

- イベント取材・広報

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑤ 都市と地方、その“医療の余白”をつなぐ―在宅医療の新しい循環へ

株式会社on call

-

先輩に聞いた! ④初期研修を充実させるためのアドバイス

- 研修医

先輩に聞いた! ④初期研修を充実させるためのアドバイス

-

都会での学びを長野で活かす。地方だからこそ叶う、キャリアと家族の幸せ

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

都会での学びを長野で活かす。地方だからこそ叶う、キャリアと家族の幸せ

長野県健康福祉部 医師・看護人材確保対策課