記事・インタビュー

脱水によるヘモチ上昇のメカニズム

ヘモチ(ヘモグロビン値)を、採血せずに(非観血的に)測定することができるようになって、日常生活の中で意外とヘモチが高値になっている場合があることがわかってきました。つまり脱水になりかけているということです。医学的にはわかりやすいメカニズムですが、後の議論のために簡単に図示して確認しておきましょう。

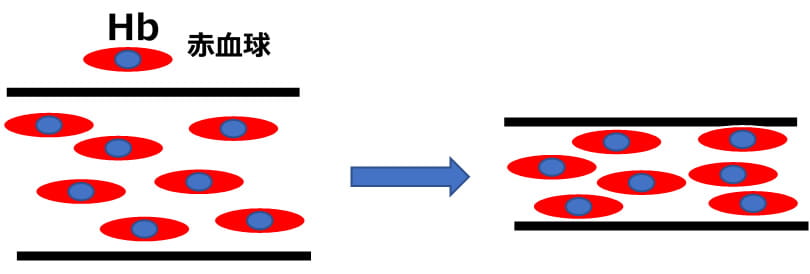

脱水状態では血管の中の血球の量は変わらず水分だけが失われます。ヘモグロビン(Hb)は赤血球の中の成分で、これも不変です。ヘモチは、血液の中のヘモグロビンの濃度です。脱水状態では水分は少なくなりますが、赤血球およびヘモグロビンの量は変わりませんから、それらの濃度が濃くなるわけです(図1)。結果的にヘモチは濃くなり、値は上昇します。これが脱水によるヘモチ上昇のメカニズムです。

【図1】

マッサージによるヘモチ低下のメカニズムをサイエンス

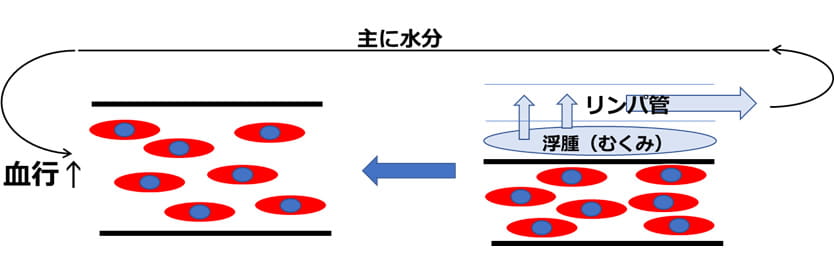

次いで、マッサージによるヘモチ低下のメカニズムをサイエンスしてみましょう。図2の右側は脱水で血管内に水分を保持できなくなった血管と組織の仮想上のむくみです。マッサージによって仮想上のむくみはリンパ管に回収されて全身の循環系に環流されます。またマッサージによって局所の血流がよくなっているのであれば、局所で増加した循環血液量は図2の左側のような状態に復することになり、ヘモチが低下します。以上のように、局所に対する施術と全身の循環系はつながっているのだと想定しています。もちろんこれは適度に水分を摂取しながらも組織に逃げてしまう水分を想定した上でのメカニズムで、絶対的に水分を奪われるような状況のサイエンスではないという理解が必要です。

【図2】

“血液ドロドロ”の3つの原因

一般の方々の間では“血液ドロドロ”という表現は広く受け入れられているので、医師側もその普及した表現をうまく使って病態を説明します。血液ドロドロの3つの原因は、

①脱水

②高LDL血症

③高血糖

といわれます。

まず②には、ある資料では『悪玉コレステロールが増えるとどろどろ血液に!』という説明が加えられます。しかし実際には、一般の方は脂肪分が血液内を漂う様子をイメージして『血液ドロドロ』と表現していると思います。少しミスマッチを利用した説明になっているのかなと思います。次に③に対する説明は、『血糖値が急激に上昇して、血液濃度が高まるとどろどろ血液に!』となっています。急な浸透圧の上昇による血管内脱水のイメージです。浸透圧というやや難しい化学用語は、実際には一般の方にあまり知られていないかもしれません。一般の方々向けの説明としては、①の脱水による“血液ドロドロ” がシンプルでわかりやすいと思いますし、もっとも多い“血液ドロドロ”の病態だと思います。その上で、疾患としての糖尿病と脂質異常は(血管内)脱水を引き起こすので注意が必要ですと説明するのがシンプルだと思います。

結果的には、「脱水によって“血液ドロドロ”になると脳梗塞や心筋梗塞等のリスクが高まります」というシンプルなメッセージとなりますが、これは割と広く受け入れられていると思います。

一方で、ヘモチ(あるいはヘマトクリット値)と脳梗塞リスクに関しては、ガイドラインとしては『推奨』レベルにとどまります。これはヘモチ(あるいはヘマトクリット値)が1年に1回した測定されないという測定環境の中でのエビデンスです。以下のガイドラインの中でも『慢性期』という記述に注意してください。これからの若い臨床研究家が非観血的ヘモチ測定デバイスを使って新しいエビデンスを取ることに挑戦してくださることを期待します。

- 【推奨】

ヘマトクリット高値に対して治療を行うことを考慮してもよいが、再発予防を目的としてヘマトクリット低下療法を勧めるだけの十分な科学的根拠がない。 - 【エビデンス】

ヘマトクリット高値は、脳梗塞の危険因子であるとする肯定的な報告が多い。欧米の研究では、ヘマトクリット値51%未満に比べて、51%以上のものからの脳梗塞発症頻度は2.5倍であるという報告がある。一方、否定的な報告もある。本邦の研究では、ヘマトクリット値46%以上で脳梗塞の出現頻度が増加する。慢性期のヘマトクリット高値に対する治療による再発予防を検討した報告はないが、脳梗塞再発とヘマトクリット値の間に関連はないとする報告がある。

(脳卒中治療ガイドライン2009参照)

データ収集にチャレンジ

臨床上の仮説を立てるためには、基礎知識の他に様々な実際のデータの収集が大事です。非観血的ヘモチ測定デバイスは、血圧計ほどはまだ普及していませんので、これからデータを収集していかなくてはなりません。私自身あらゆる場面でデータを収集しており、前回は夏場の脱水時のヘモチ上昇、マッサージによるヘモチ低下などのデータをお示ししました。読者である若手医師の方々からもデータ収集のアイデアをいただきたいと考えています。

【写真1】

【写真1】 【写真1】

【写真1】その一端として、今回はタレントで慶應義塾大学大学院生の入澤優さん(写真1;ツイッター@penchan0327)のアイデアと実験の結果をご紹介します。以前私の会社に訪問いただいた時、入澤さんはマッサージの効果に大変興味をお持ちでした。彼女の質問、「じゃあ、お風呂に入ってもヘモチは下がりますか?」でした。一般的には“入浴後の脱水”のイメージが先行しますが、本来は入浴によって血行がよくなります。マッサージがヘモチを低下させた理由として、血行がよくなることを説明した後の入澤さんのするどい質問でした。そこで入澤さんご自身に実験をお願いすることになりました。

実験のためには少し条件設定が必要です。入浴時間がポイントです。長すぎると脱水のリスクが高まりますし、短すぎると血行促進効果が見られないかもしれません。最終的には、入澤さんのアイデアで臨床的に身体が温まる体感から10分を設定しました。その前後の結果が写真2・3です。入浴前のヘモチ14.0、入浴してから10分後にヘモチ13.6となりました。

【左:写真2、右:写真3】

【左:写真2、右:写真3】 【左:写真2、右:図3】

【左:写真2、右:図3】わずかに低下したという結果ですが、この数値は測定誤差もあります。今後これがエビデンスになるまでには各種ハードルがありますが、臨床データから仮説を見出し、臨床研究につなげるというのはこういうことです。今後、入浴による血行改促進効果とヘモチ低下については実験と研究を継続したいと思っています。

ヘモチの臨床データの集積と新しい研究テーマを考えよう

新しいことを始める前に、今までの知識を整理することは重要です。その上に新しい発見があります。私も日々ヘモチのエビデンスを収集しています。血圧の研究の黎明期である1960年代から1970年代に多くみられる生理学研究と疫学研究には、今日的には興味深い論文があります。また最近では、スポーツ医学の論文にはヘモチに限らず興味深いヘルスケアの論文があります。これらの情報をみなさまからも教えていただければ幸いですし、みなさまからのおもしろい研究テーマのアイデアもお待ちしております。

<プロフィール>

久保 肇(くぼ・はじめ)

外科医師

ヘモ活推進協会代表理事・スターリング株式会社代表取締役・株式会社MSP代表取締役

››› 一般社団法人ヘモ活推進協会

››› Twitter @kuboflt1965

久保 肇

人気記事ランキング

-

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし

- イベント取材・広報

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし

株式会社on call

-

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 専攻医・専門医

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供

京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ

-

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025

- イベント取材・広報

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025

令和7年度神奈川県地域医療支援センターイベント業務運営事務局

-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

山田 悠史

-

会員限定

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」

- 研修医

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」

-

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―

- 研修医

- ワークスタイル

- ライフスタイル

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】

しろひげコンシェルジュ

-

【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる

- ワークスタイル

- 就職・転職

【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる

添野 真嗣、久保 隆史

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓