記事・インタビュー

埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター センター長

植田 育也

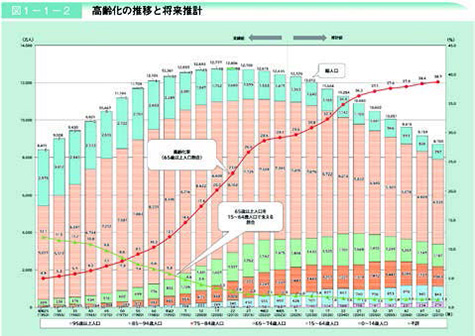

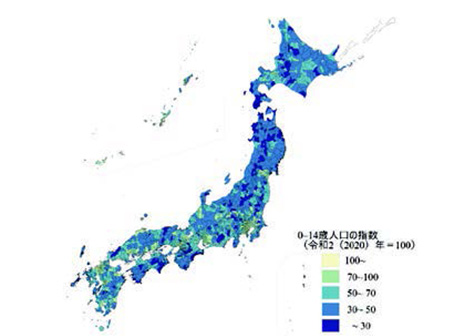

図1に、内閣府の令和6(2024)年版高齢社会白書から引用した「高齢化の推移と将来推計」を示す。2023年現在0~14歳の小児人口は約1400万人と推計されるが、今から30年後には小児人口は1000万人を割り込み、現在の3分の2程度まで減少すると予想される。今駆け出しの医師が一人前になり医師人生を全うする頃には、小児人口は今の3分の2程度に減るのである。そうなれば、医療を求める小児患者の数はそれ以上に減少し、小児医療従事者の仕事量も減っていくのである。もう一つ看過できない因子が、地方の過疎化である。図2に国立社会保障・人口問題研究所の資料である地図「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」のうち、「令和32(2050)年の0~14歳人口の指数」を示す。図2で濃い青色および青色で示される地域では、30年後には小児人口は50%以下に減少すると予測されている。小児人口の現在の3分の2への減少、というのはあくまで都市部での話であり、地方では小児人口はより一層激しく減少することとなる。今まさに日本は「小児のいない社会」へと変わりつつある。

図1. 高齢化の推移と将来推計

図1. 高齢化の推移と将来推計

図2. 2050年の0〜14歳人口の指数

図2. 2050年の0〜14歳人口の指数

(令和5年推計)

さてこの「小児のいない社会」においては、既存の小児医療体制が存続できないと予想される。まず外来診療では、小児科単科の開業では経営が成り立たず、小児を診る能力を備えた家庭医が診療することになるであろう。また、入院を取り扱う地域病院の小児科では、患者が減少して次第に病棟が縮小、閉鎖され、外来診療のみの体制からやがては小児科自体が消滅の方向に動いていくと予想される。そして入院診療は、軽微なものでも遠方の大学病院や小児専門病院などに集約化されることになるだろう。また救急医療においては、小児の内科疾患のみ診る「小児科救急」の看板では患者は集まらず、小児救急のトレーニングを受けた救急医が、成人も含めた小児の、しかも内因・外因性疾患共に診療するようになるだろう。そして救急患者に入院適応があれば、集約化施設である大学病院や小児専門病院に搬送されることになると予想する。

地域の小児三次救急患者を積極的に受け入れている、PICU(小児集中治療室)を核とする小児急性期医療施設を「小児救命救急センター」と呼ぶが、現在でもその分布は明らかに小児人口の多い都市部に偏在している。しかしこの少子化の進行と小児医療の衰退予想とを考え合わせれば、地方でのPICUの新設は困難になり、今後はPICUから遠く隔たった地域の小児の三次救急患者が、十分な救命治療・集中治療を受けることができなくなる可能性が高い。このままではこのような都市部と地方での医療の格差が顕在化する時代が来ると予想される。

この問題を解決するにはどのようにしたら良いのであろうか。小児人口が希薄な地域では、地域病院のER(救急外来)には小児救急を学んだ救急医、ICU(集中治療室)には小児集中治療を学んだ集中治療医がおり、成人の診療と併せて小児患者の救急・集中治療も担う。そしてこれらの地域病院の存在する複数の県を既存のPICUがカバーし、遠隔診療を用いて小児患者の診療を支援する。そして最重症の場合には、ドクターヘリやドクタージェットなどの広域搬送手段を用いてPICUに安全に搬送し、専門的治療につなげるのである。そのようなネットワークで全国をカバーする必要がある。

通常、保健医療計画は県単位で立案、実施されるが、少子化が急速に進む本邦において、小児が居住地に関わらず、同じレベルの救命治療・集中治療を受けられることを担保するには、先述したように複数県をまとめたブロック制を敷き、担当するPICUを設定し、遠隔医療と広域搬送のシステムを構築することが不可欠であると考える。

PICUはいわば「小児救急の最後の砦」であり、また「子どもの命の安全保障」である。小児がどこの地域に住んでいても格差なく同じレベルの救命治療を受けられることを担保するべきである。それが実現すれば、子育て世代は安心して、自然の豊かな地方に住むことができる。これこそが巡り巡って、究極の少子化対策になると考える。

このように縮小していく小児医療の将来は、小児医療従事者にとっては直視したくない事象である。しかしそれは、すでに避けられない現実として迫ってきている。われわれは今からそれに備えた対応の青写真を描いておく必要がある。それを怠れば、日本の小児医療は衰退し、失われてしまう恐れがある。

むしろ発想としては、これまでに実現できた小児医療のレベルをこの先の衰退期にもしっかり維持し、50年ほど先には再び小児人口の増加期が来ることを願いつつ、その時代へ向けて今のレベルの小児医療をレガシーとして伝えていくことが、これからの小児医療従事者の責務ではないかと考える。

植田 育也 うえた・いくや

1991年千葉大学卒業。米国シンシナティ小児病院を経て1998年より長野県立こども病院、2006年より静岡県立こども病院、2015年より埼玉県立小児医療センターで小児集中治療室を開設し、日本にPICUを普及させたパイオニア。「ドクターの肖像」2021年10月号に登場。

※ドクターズマガジン2025年7月号に掲載するためにご執筆いただいたものです。

植田 育也

このシリーズの記事一覧

-

記事

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】”精神科医という職業”

神庭 重信

-

記事

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】30代の医師が開業する意義

佐藤 理仁

-

記事

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】“ 新型コロナウイルス ”

山崎 學

-

記事

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”

- Doctor’s Magazine

【Doctor’s Opinion】“ 若者よ 、大志を抱け、外へ出ろ”

黒川 清

人気記事ランキング

-

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし

- イベント取材・広報

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし

株式会社on call

-

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 専攻医・専門医

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供

京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ

-

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025

- イベント取材・広報

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025

令和7年度神奈川県地域医療支援センターイベント業務運営事務局

-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

山田 悠史

-

会員限定

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」

- 研修医

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」

-

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―

- 研修医

- ワークスタイル

- ライフスタイル

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】

しろひげコンシェルジュ

-

【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる

- ワークスタイル

- 就職・転職

【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる

添野 真嗣、久保 隆史

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓