記事・インタビュー

JACRA(日本チーフレジデント協会)主催「Chief Resident Meeting 2025」に参加させていただきましたので、その様子をご紹介します。

2025年度は「どのようにチーフレジデント制度を立ち上げ、維持するか?」をメインテーマに、北は青森県から南は沖縄県まで、全国から熱意ある約50名の医師が集まりました!

今後も大注目のJACRA(日本チーフレジデント協会)、最新情報はこちら(facebook)から!

主催

JACRA(日本チーフレジデント協会)

開催日・開催場所

開催日 :2025年3月15日(土)10:00~18:00

開催場所:聖路加国際大学 シミュレーションセンター

レクチャー・ワークショップ

「チーフレジデントのライフサイクル」

講師:西澤 俊紀 (聖路加国際病院/一般内科)、畑 拓磨(白十字総合病院/亀田総合病院)

チーフレジデントの役割は「管理」「教育」「メンターシップ」「カウンセリング」の4つに大別されますが、求められる業務は病院によって異なります。当セッションでは、チーフレジデントの約15か月のライフサイクルをフェーズに分けて、チーフレジデントとして注力するべきポイントを解説いただきました。

「レクチャーの作り方」

講師:芥川 晃也(亀田総合病院/救命救急科)、長谷川 雄一 (飯塚病院/感染症科)

冒頭のミニレクチャーでは、芥川先生よりレクチャー作りのエッセンスを2つのポイントに分けてお話しいただきました。その後は、チーフレジデントが遭遇しやすいケースを踏まえて、チーフとしてどのように指導するか?何に気を付けて指導するか?などについて小グループに分かれてディスカッションしました。

「メンタルヘルス」

講師:長崎 一哉 (水戸協同病院/総合診療科、筑波大学水戸地域医療教育センター)

チーフレジデントをしていると、バーンアウトをしそうな研修医に遭遇する可能性は高確率であります。本セッションでは、バーンアウトの要因7Dsやフローチャートによる早期介入の必要性について解説いただきました。また、実際に休職をされた専攻医の方にご登壇をいただき、当事者がどのような心境で、どのように復帰に至ったのかをお話しいただきました。

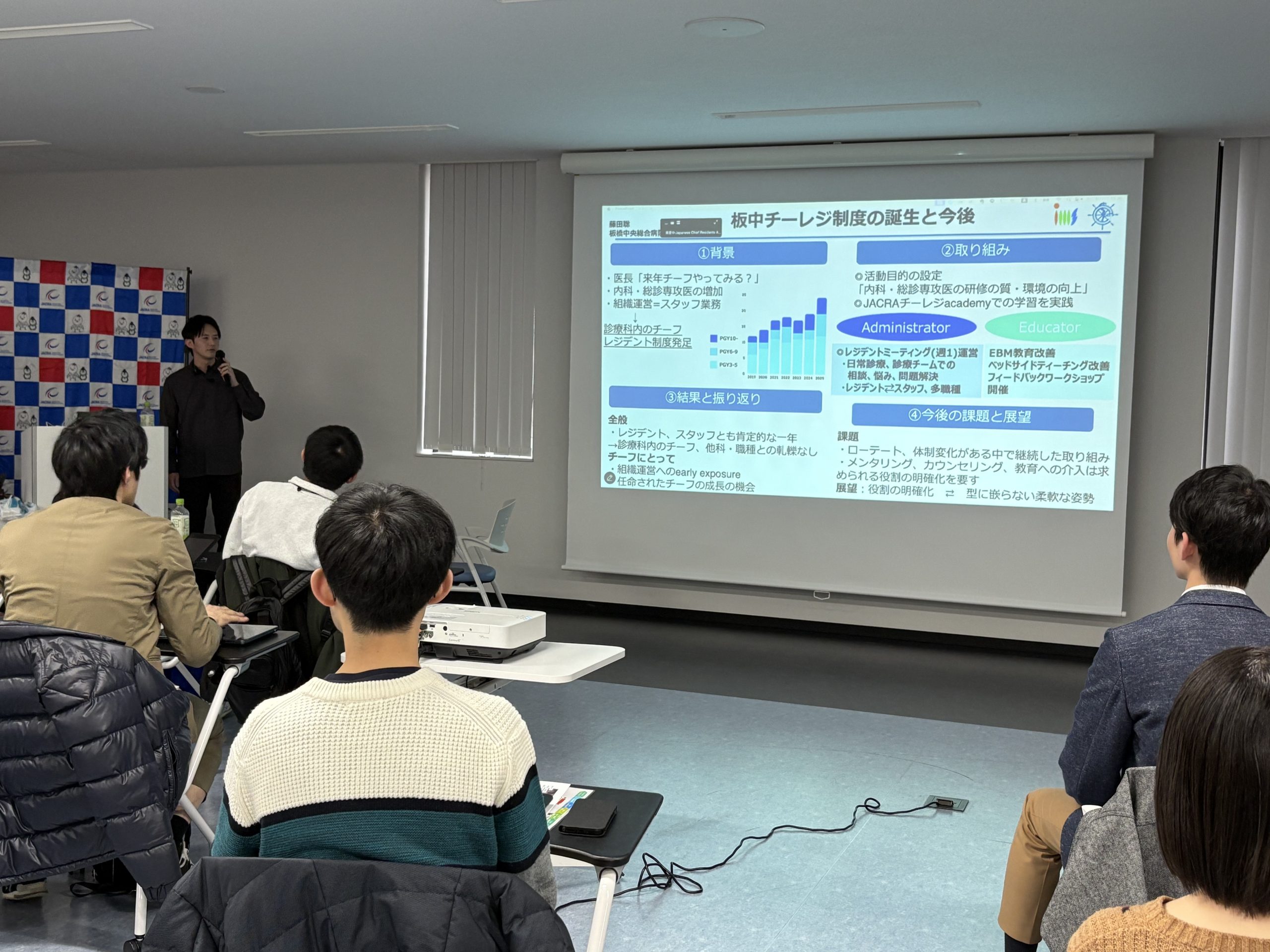

「チーフレジデント制度の立ち上げと継続」

講師:日下 伸明 (株式会社FLOCAL 代表取締役)、藤田 聡 (板橋中央総合病院/救急総合診療科)、礒田 翔 (大阪医科薬科大学病院/総合診療科)

冒頭は2施設でチーフレジデントを経験した礒田先生より、各施設での業務内容を比較してお話しいただきました。その後は、昨年第1期としてチーフレジデントを立ち上げた藤田先生よりその経緯をご説明いただきました。また、立ち上げ後の「継続」のむずかしさについては日下先生の進行により、グループに分かれて意見交換をしました。

「カンファレンス運営」

講師:堀田 亘馬 (京都府立医大総合医療・地域医療学教室、大阪大学附属病院感染制御部)、田中 幸介 (京都大学大学院 リアルワールドデータ研究開発講座)

施設ごとに時間、内容、対象者などが異なるカンファレンス。堀田先生からは、目的の明確化や教える側の役割、教育内容の設定の重要性などについてお話をいただき、小グループでのディスカッションを交えて、カンファレンス運営の問題点を話し合いました。

全国のチーフレジデントによる活動発表

ファシリテーター:徳増 一樹 (岡山大学病院/総合内科・総合診療科)、小杉 俊介(飯塚病院/九州大学医学教育学講座)

4名の登壇者により活動報告の発表を元に、グランプリを決めました。

「リクルート・組織作り」

講師:柴田 泰佑(亀田総合病院/救命救急科)、中込 雅人(藤田医科大学総合診療プログラム)

中込先生からは、10年前にできた「藤田総診」プログラムの専攻医獲得成功例を踏まえて、リクルートで重要なポイントについてお話しいただきました。その後は、柴田先生進行によるグループディスカッションにて、自施設(診療科)のビジョンや強み・弱みの共有を行いました。

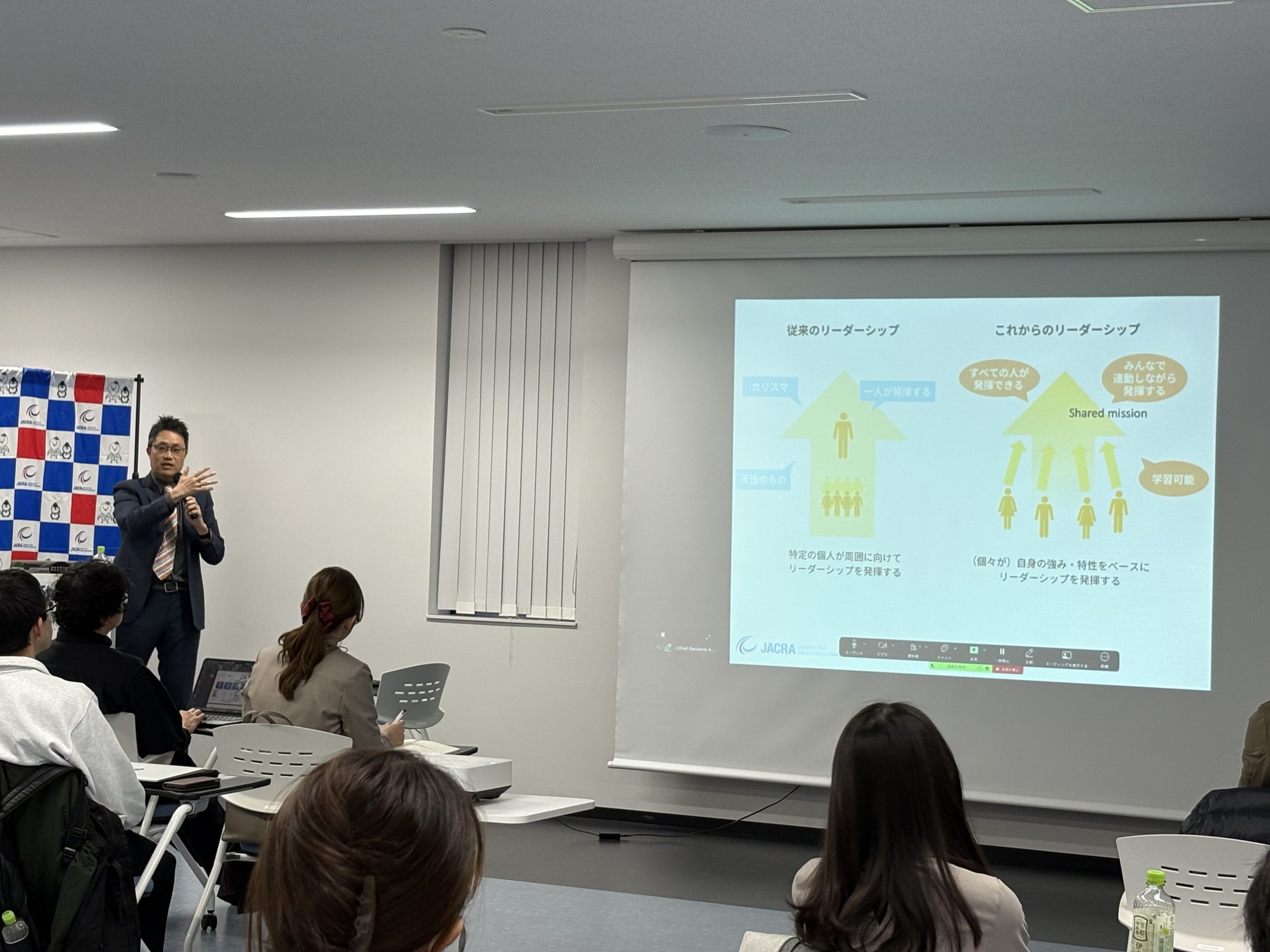

「リーダーシップ・マネージメント」

講師:野木 真将(クイーンズメディカルセンター ホスピタリスト、亀田総合病院 総合内科部長)

ミーティング最後は、毎回恒例のJACRA顧問の野木先生によるレクチャーです。リーダーシップの定義、リーダーに必要な要素、今求められるリーダー像などについて、米国と日本でのご経験を交えながらお話しいただきました。

活動発表 グランプリ表彰

全国のチーフレジデントによる活動発表では亀田総合病院/救命救急科の柴田 泰佑先生がグランプリを受賞!

~受賞した亀田総合病院病院/救急救命科 柴田 泰佑先生の声~

―受賞おめでとうございます!今のお気持ちを聞かせてください。

素直に嬉しい限りです。

昨年、ずっと芥川先生のチーフレジデントの後ろ姿を見ていて、どんどんビッグになっていくその姿や、JACRA本番での圧倒的なプレゼンで優勝されたのを見て、「自分もこうなりたい」と1年間思っていました。ただ芥川先生はチーフレジデント修了後もどんどん先に行っているので、自分も後輩に追いつかれないように進み続けないといけないですね。笑

―この1年の取り組みについて教えてください!

この一年は、年度始めに掲げた目標に向かって頑張ってきました。「院内ベスト診療科取得」と「専攻医フルマッチ」です。

まず、院内ベスト診療科取得についてですが、これは、ローテーションした初期研修医が、院内で最も勉強になった科を投票し決めるものです。まずは、初期研修医のニーズを知るために、前年度救急科をローテーションした初期研修医に独自にアンケート調査をしました。そこで、2ヶ月の救急科ローテートでの学習内容にかなり個人のばらつきがあることが判明したため、厚生労働省の出している初期研修医到達目標も参考にしながら、「救命救急科学習要項」を作成し、その内容を問う穴埋め形式のtestを作成しました。これには、救急科専攻医が主体で監修している「初期研修医症候学レクチャー」と芥川先生が始めた「ツキイチ!瞬速レクチャー」のスライドを綺麗に整頓して、いつでもアクセスできるQRコードを添付しアクセスのしやすさにもこだわりました。また、初期研修医の個別目標を「見える化」するために救急医局に入ってすぐのホワイトボードにローテート中の初期研修医の救急科での目標と今後の夢や取り扱い説明のようなものを記載するようにしました。事前のアンケートでは、「シミュレーションをもっとやってほしい」と言う意見が多くあったため、救急で最低限学んでほしいJATECとACLSのシミュレーションをローテート中に行いました。

これらの新規取り組みを評価するために、先日独自のアンケート調査を行いましたが、8割以上が、「非常に役に立った。その知識をその後も活かしている」との結果でした。また、目標の共有についても、救急科スタッフの興味をひくだけではなく、他人の目標を見れて刺激になったと大多数が前向きな回答でした。

続いて、2個目の目標である、「専攻医フルマッチ」についてです。これに向けて、体外活動とブランディングを積極的に行いました。自分たちの目標や強みを話し合い、それに合わせて「亀田の救急は、共に、走る」という文言と、亀田のカラーである緑を用いて、ポスターを作成し、レジナビFairで配布しました。臨床推論や留学などの講義も同時に行うことで、ブースから溢れ出るほどの学生や研修医で、大盛況で終わりました。また、関東の病院を集めて、関東ER座談フェスも亀田救急が主体となって実施しました。他にも、Xでの「ツキイチ!瞬速レクチャー」の継続やJACRAとMediiの共同開催の臨床推論、chiba clinical skills boot camp、ちばかんなど、多数の体外向け講演を分担しながら行いました。

ベスト診療科取得については、惜しくも、野木先生率いる総合内科に獲られてしまう結果となりました。ただ、リクルートについては、来年度から5人の新しい仲間を迎えることに成功しました!

―チーフレジデントを経験してご自身に変化はありましたか?

今まではがむしゃらに自分の臨床能力や活動のみを進めていけばよかったですが、チーフレジデントを経験して、他の専攻医や初期研修医、スタッフや科の運営など、多くの視点を持つことができるようになりました。誰しもいずれそのような経験をすることになるかとは思いますが、専攻医というまだ守られた立場でそのような経験をすることができたのは自分の中でもいい経験になったと感じています。

―JACRAに加入してよかったことを教えてください!

1年間を通して、普段は学ぶ機会のない医学教育、フィードバックの仕方、カンファレンスの運用、評価方法など、様々な内容をエビデンスに基づいて学ぶことができました。尚且つ、チーフレジデントとして参加すると、学んだ内容をそのまま自施設の運用に取り入れることができるので、学んだことをすぐに実践に活かすことができるのが、非常に有用だなと感じました。また、同じような悩みを抱える全国の現チーフレジデントやチーフレジデントOB・OGの先生方々とお話しできる非常にいい機会で、JACRAを通して繋がることができた方々も多くいました。さらにそこから全国向けの発表を行う機会をいただいたりして、普通にチーフレジデントをやっているだけではできないような機会もいただくことができました!

―あなたにとってチーフレジデントとは?

チーフレジデントは「若きリーダー」です。初期研修医や専攻医のニーズをまとめ、色々な企画をし、スタッフや指導医との架け橋となり、他科や他病院とうまく協力していく、そんな存在だと思っています。海外ではチーフレジデント業務に専念するために臨床の比重を落とさなければならないほど、チーフレジデントのタスクは多いですが、その分やりがいとチャンスがあります。そして、見学者が来た時や対外向けの活動をする時には、その科の顔となり、「将来自分はこういう人になりたい」と思ってもらえるような存在であるべきだと思っています。

―今後の目標をお聞かせください!

ここまで色々と話してきましたが、これは僕だけではなく、同期の先生と二人でチーフレジデントをやりながら、専攻医みんなでやってきたものです。自分一人ではできないことも多くあり、役割分担をしながら1年をやり切りました。その大切な同期の先生が入ってくれたのも、上の先生がリクルートを頑張ってくれたおかげだと思っており、感謝の気持ちが尽きません。亀田総合病院救命救急科は「ベンチャー企業」のような科です。チーフレジデントがやりたいと言ったことは基本的に否定されることはありません。臨床だけでなくプラスα色々なことをやってみたいと思っている人にたくさん入ってもらい、今以上に活気のある楽しい科を作っていくことがチーフレジデントを終えた自分の今の目標です!

亀田総合病院/救急救命科の情報はXで!詳細は▶こちら

共同代表より

このChief Resident Meetingを経験した次世代のチーフレジデントに期待することは何でしょうか?

-西澤 俊紀先生

今回の Chief Resident Meeting のテーマは「チーフレジデント制度の立ち上げと継続」でした。

近年、新たにチーフレジデント制度を導入する医療機関や診療科が増えている印象を受けます。一方で、制度を導入したものの、チーフレジデントとして具体的にどのように活動すればよいのか分からないという声も聞かれます。さらに、新専門医制度のもとで地域研修が義務化されたことにより、後期研修医が自施設に不在となる期間が長くなっています。そのため、指導医の先生方にとっては「どのようにチーフレジデントを選ぶべきか」という悩みが生じることでしょう。また、診療科によっては、チーフレジデントの候補となる次年度の後期研修医が少ないという課題もあります。

このような背景から、多くのプログラムにおいて「チーフレジデント制度の立ち上げと継続」に関する関心が高まっていると考えられます。

私が「チーフレジデントのライフサイクル」の講義で説明したように、チーフレジデントは 「教育・管理・メンターシップ・カウンセリング」 という役割を担います。施設によっては、すべての役割を担うチーフレジデントもいれば、このうちの一部の役割を果たすチーフレジデントもいます。制度を円滑に立ち上げるためには、まず 「チーフレジデントの役割」 を施設ごとに明確にすることが重要です。そのため、チーフレジデントがどの役割を担うのかについて、指導医や研修医同士で十分に話し合うことが大切だと考えます。

また、チーフレジデント制度を持続可能なものにするためには、「人」が重要であるというメッセージが「リクルート」の講義で強調されました。たとえ後期研修医が遠隔地にいても、オンラインを活用して定期的に集まり、チーフレジデントとして達成したい目的やビジョンを常に共有することで、次の世代へスムーズにバトンを引き継ぐことができるのではないかと考えます。

次世代のチーフレジデントには、そのようなリーダーシップを備えた存在となってほしいと願っています。

-畑 拓磨先生

今回このトークテーマを選んだのは私です笑

ちゃんと理由があって、今回のチーフレジデントミーティングのサブテーマは「次世代」というキーワードと重なる部分がある思いまして、あえてこのような問いかけにしてみました。

というのも、今回の参加者の顔ぶれを見てみると、これまでのミーティングとは少し様子が違っていたなと。もちろん、すでにチーフレジデント制度がある病院から、次の世代のリーダーが参加しているケースもありますが、興味深かったのは、まだ制度そのものが存在していない病院から、「これから制度を立ち上げていきたい」と考えている方々が参加していたことです。

これはとても嬉しいことで、全国の病院が「チーフレジデント」という役割に関心を持ち始めている証拠だと感じました。

一方で、「ゼロから制度を立ち上げる」というのは、既にある仕組みを改善していく以上に、はるかに難しい挑戦になります。これまでの伝統や文化をただ引き継ぐだけでなく、自ら新たな文化を創っていく――そうした姿勢が次世代のリーダーたちには求められているのだと思います。

そして、どちらか一方に偏るのではなく、バランスも大事。単にこれまでの文化を守るだけでは、より良いコミュニティは築けないでしょうし、「もっとこうできる」という課題意識があるからこそ、変革の意義も生まれるわけです。逆に、伝統をすべて否定してただ変えるだけでは、うまくいかないことも多いと思います。

なぜなら、「変える」という行為そのものがとてもエネルギーを要するものだからです。それはリーダー自身だけでなく、その変化を受け入れるコミュニティ側にも大きな負担になります。だからこそ、変化が根づくためには、今ある文化にどれだけ寄り添えているかが重要なポイントになります。

今回のチーフレジデントミーティングのテーマでもある「継続と立ち上げ」――この言葉には、まさにそうしたバランスが込められていると思います。新しいことに挑む情熱と、今まで培われてきた文化への敬意。その両方を持ちながら、コミュニティ全体の利益を見据えて動けるような、そんな新しいリーダーたちが、このミーティングから生まれてくれたら嬉しいなと思っています。

JACRA(日本チーフレジデント協会)の最新情報はこちら(facebook)から!

JACRA(日本チーフレジデント協会)

関連する記事・インタビュー

人気記事ランキング

-

書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 病院以外で働く

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環

株式会社ヒューマンダイナミックス、

-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』

松下隼司、オクダサトシ

-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

- Doctor’s Magazine

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

白石 達也

-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!

- ライフスタイル

- 専攻医・専門医

- お金

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!

-

書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】

しろひげコンシェルジュ

-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

山田 悠史

-

会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―

- 研修医

- ワークスタイル

- ライフスタイル

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓