記事・インタビュー

民間医局が、専攻医・研修医・医学生におすすめ書籍を集めた「医書マニア」。

医学書を読むのが大好きな先生方より、医学書のレビューをお届けします。

レビュー:三谷雄己先生(踊る救急医先生)

「輸液の種類が多すぎて、何を選べばいいのか分からない……」

「研修医になったけれど、輸液をざっと学べる本が見当たらない……」

こうした戸惑いは、私が病棟で後輩と話すたびに聞こえてくる悩みです。輸液製剤の種類は実に多様で、違いに注目して勉強しようと思っても、案外最適な一冊がないなというのが個人的な見解でした。

そんな時、私が以前紹介した『薬の使い分けがわかる! ナースのメモ帳』が大好評だった流れを受けて、制作されたこの一冊を、著者のはっしーさんより贈呈いただきました。 “看護師さん向けの輸液の教科書” と侮るなかれ、これは研修医や若手医師にとっても知りたい知識や経験知が満載でした…!

本書は、イラストと表を豊富に盛り込みながら誰でもすぐ理解できるよう構成されています。輸液や栄養管理で輸液製剤を手際よく選びたい初期研修医にも最適で、読み終えれば「この点滴で本当に大丈夫だろうか」という不安が確実に減少するはずです。

- 書評『輸液の違いがわかる! ナースのメモ帳 | 薬剤師さんと一緒に作った輸液のハンドブック』

1.本書のターゲット層と読了時間

【ターゲット層】

臨床現場でよく使う輸液を素早く学びたい研修医・新人看護師さん

【推定読了時間】

通読:約3〜4時間

嘔吐や下痢による脱水、中心静脈栄養の適応判断、さらに薬剤との配合変化など、日常診療で必ず直面する疑問を解消したいと感じている方にぴったりです。文量と本のサイズ感もほどよく、スムーズに読み進められる点も素敵な点です。

通読にかかる時間はおおむね3〜4時間です。白衣のポケットにも収まる大きさですので、病棟の休憩時間や通勤電車の車内でも気軽に読み切ることができます。

2.本書の特徴

●それぞれの輸液製剤を左右見開きで比較しながら学べる

●看護師と薬剤師、二つの視点で解説

●新人の医療従事者がまず押さえたい輸液基礎情報

●後輩指導にそのまま使えるわかりやすい使い分け

●160 ページにわたり輸液製剤をイラストと表で網羅的に整理

各見開きで完結するすっきりしたレイアウトのおかげで、どのページから読んでも理解が深まります。点滴の組成や浸透圧、臨床でよく使われるシチュエーションが2ページで完結されています。

さらに、看護師と薬剤師の双方の視点を交互に示すことで、投与量や滴下速度だけでなく、配合変化やフィルター使用の必要性まで自然に押さえられる構成になっています。シリーズ第ニ弾ということでイラストと表は前作より大幅に増量され、細胞外液と電解質輸液、糖加輸液、高カロリー輸液といった分類が鮮やかな図で整理されており、病態別の輸液選択を視覚的にイメージしやすくなりました。

さらに章扉には病態チェックリストが配置され、各項目の右上には進捗を示すプログレスバーが設けられているため、読者は自分の学習状況を客観的に把握しながらページを読み進められます。これが医学書執筆者としては唸る、画期的な手法だと感じました。

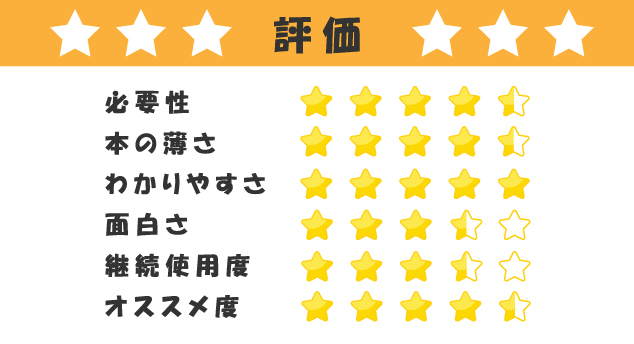

3.個人的総評

●見開き比較で主要輸液を一望でき、途中で挫折しにくい

●配合変化に注意すべき輸液が具体例付きで整理され即戦力になる

●精巧な輸液ボトルやラインのイラストで視覚的に記憶に残る

●章扉のチェックリストと各項目のプログレスバーで学習進捗を把握しやすい

●小児用や個別性の高い術後管理の輸液には踏み込んでいないため、深掘りしたい場合は補完が必要

●浸透圧や電解質の計算式など、理論面をさらに学びたい中級者以上には物足りない部分がある

良い点として、配合変化に注意すべき輸液が具体例とともに丁寧に整理されていること、また浸透圧やナトリウム濃度を色分けした表が即戦力になることが挙げられます。惜しい点をあえて挙げるなら、特殊な術後管理や小児用輸液までは対象外であるため、専門性をさらに高めたい読者は追加資料が必要になるところです。それでも日常診療においては、この一冊でほぼ不自由しないと感じました。

4.おすすめの使い方・読み進め方

● 時間に余裕がある日は第1-3章まで通読して、輸液の全体像と病態別の選択基準を一気に把握する

● 忙しい方は1-3章を自分の苦手分野を目次からつまみ食いし、輸液の違いに注目して復習する

● 患者を担当した直後に該当ページを読み返し、実体験と知識を結びつけて定着させる

時間に余裕のある日には第一章から第三章までを通して読み、輸液の全体像と病態別の選択基準を一気に把握するのをおすすめします。

忙しい勤務の合間には、嘔吐や下痢で脱水した患者を担当した直後に該当ページを開き、実体験と知識を結びつける学習法が効果的です。各章のチェックリストを活用して、自分が理解した項目と未確認の項目を可視化しながら読み進めると、学習の抜け漏れが防げます。

さらに、冊子内のイラストや表は、他者と共有しやすいレイアウトで作成されているため、後輩への指導に活用できるのもおすすめです。

5.まとめ

本書は、臨床現場で頻度の高い輸液を短時間でマスターしたい新人ナースや初期研修医が最初に読むべき一冊です。読後には輸液選択の不安が減り、点滴管理が格段にスムーズになります。興味をお持ちの方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

6.医書レビュー

より多くの医学書レビューをご覧になりたい方、医学書の読み進め方を学びたい方は、私がこの4月から運営しているウェブメディア、医学書LABOも是非覗きに来てもらえると嬉しいです!

▶https://medicalbooklabo.com/

<プロフィール>

三谷 雄己(みたに ゆうき)先生

救急科専門医

日本医師会公認健康スポーツ医

JATEC・ICLSインストラクター

立派な救急医を目指し、指導医の先生方に教えていただきながら日々修行させていただいています。

信念である「知行合一」を実践できるよう、臨床で学んだ内容をアウトプットすることで心掛けております。

三谷 雄己【踊る救急医】

このシリーズの記事一覧

-

記事

書評『Q&A400 こどもの呼吸のコモンなギモンに答える本』子どもの呼吸、これで合っている?

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『Q&A400 こどもの呼吸のコモンなギモンに答える本』子どもの呼吸、これで合っている?

三谷 雄己【踊る救急医】

-

記事

書評『呼吸ECMOおたすけハンドブック ~教科書には載っていない、現場のギモンと実践Tips100』~ICU管理の“総合力”を磨くための呼吸ECMOの医学書決定版!

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『呼吸ECMOおたすけハンドブック ~教科書には載っていない、現場のギモンと実践Tips100』~ICU管理の“総合力”を磨くための呼吸ECMOの医学書決定版!

三谷 雄己【踊る救急医】

-

記事

書評『抗菌薬の考え方、使い方 ver.5 コロナの時代の差異』その抗菌薬、なぜ選びましたか?

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『抗菌薬の考え方、使い方 ver.5 コロナの時代の差異』その抗菌薬、なぜ選びましたか?

三谷 雄己【踊る救急医】

-

記事

書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ』~子どもの菌血症診療を「楽しく深く」学べる一冊!

三谷 雄己【踊る救急医】

人気記事ランキング

-

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし

- イベント取材・広報

夜間在宅で切り拓く〈第三の医師像〉 ⑥ 在宅医療の看取りとは〜家での最期を支える医師のまなざし

株式会社on call

-

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 専攻医・専門医

ふれあいの心で くらしのサポート支援 じゅうじつの時の提供

京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ

-

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025

- イベント取材・広報

【開催報告】診療科魅力発見セミナー2025

令和7年度神奈川県地域医療支援センターイベント業務運営事務局

-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

山田 悠史

-

会員限定

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」

- 研修医

瞬速レクチャー~救急編~「ショック」

-

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―

- 研修医

- ワークスタイル

- ライフスタイル

ちょっと話そう、研修医のホンネ。 Vol. 1 初期研修のスタートダッシュ ―怒涛の半年と、忘れられない初当直―

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【2】

しろひげコンシェルジュ

-

【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる

- ワークスタイル

- 就職・転職

【特集】シャント手術、PTA、腎移植の症例数は全国トップクラス! 豊富な症例を経験し、エキスパートへと成長できる

添野 真嗣、久保 隆史

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓