アンケート記事

忙しい毎日を送る医師たち。ご自身の健康状態や管理についてはどのように考えているのでしょうか。民間医局コネクトでは、会員の医師を対象に、健康管理をテーマにアンケートを実施し、2,350名から回答を得ることができました。

古くから「医者の不養生」ということわざもありますが、アンケートからは、健康管理への意識の高さが見えてきました。

[ 目 次 ]

・9割弱が健康であると回答。1割が健康に対してやや不安視

・健康である理由のトップは「飲食を楽しめる」

・健康だと思わない理由は、「定期的な運動・スポーツを行っていない」「質の高い睡眠がとれていない」「健康不安がある」がトップ3

・6割強の人が健康管理を行っている

・健康管理をするきっかけは、「ご自身が医師だから」がダントツでトップ

・不安やストレスに感じていることは、「体力が落ちた」、「運動不足になっている」

・自身が病気になった場合は、「勤め先以外で診断してもらう」が約4割でやや多いものの、「自分で診断」「勤務先で診断してもらう」も約3割に

・勤務先の健康づくりの取り組みは、「行っている」が3割強、「行っていない」が3割弱

・勤務先の健康づくりへの取り組みの内容は、「予防医療面(健康診断・生活習慣病予防など)」が最多。続いて「精神衛生面(メンタルヘルス教育・ストレスチェックなど)」、「運動面(スポーツイベント、院外施設の活用など)」となった

・勤務先における女性の健康への理解は、男女で認識の差が明確になった

・健康リスクへの考えのトップ3は、「ストレス(精神病など)」、「生活習慣(生活習慣病など)」、「加齢・遺伝」

9割弱の医師が「健康である」と認識

自身の健康状態を聞いたアンケートからは、9割の医師が「健康である」と考えていることがわかりました。その理由として、「飲食を楽しめる」がトップを占めたほか、不調を感じずに精神的にも良好だという声が多く寄せられました。一方、健康に対して不安がある医師は、「定期的な運動・スポーツを行っていない」「質の高い睡眠がとれていない」などの意見がありました。

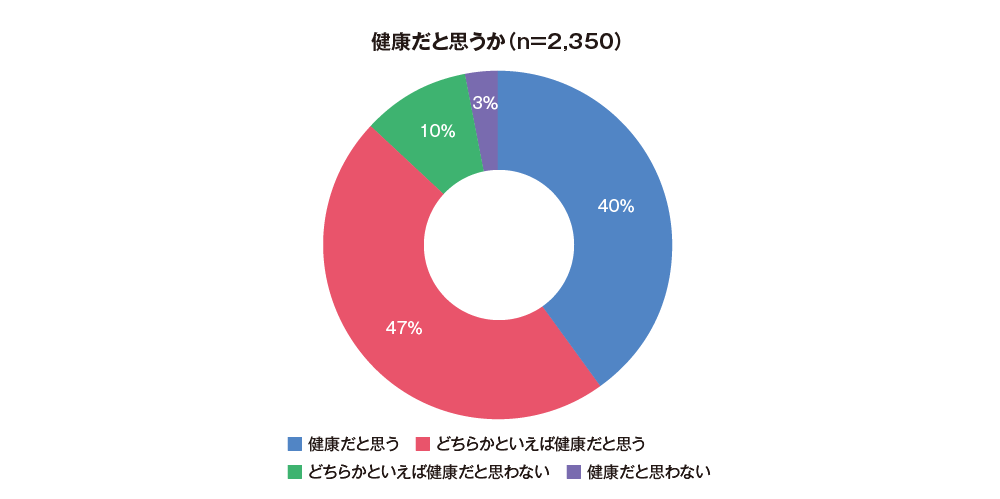

Q:ご自身は健康だと思いますか(回答数2,350)

自身の健康意識について、最多回答は「どちらかといえば健康であると思う」の47%。次に多いのが「健康だと思う」の40%となり、合計で9割弱の87%が、健康であると回答しています。

一方、「どちらかといえば健康だと思わない」は10%で、1割が健康に対してやや不安視しているようです。「健康だと思わない」は3%で少数派ですが、人数でみると62人に上りました。

では、性別や年代別で健康意識への違いはあるのでしょうか。

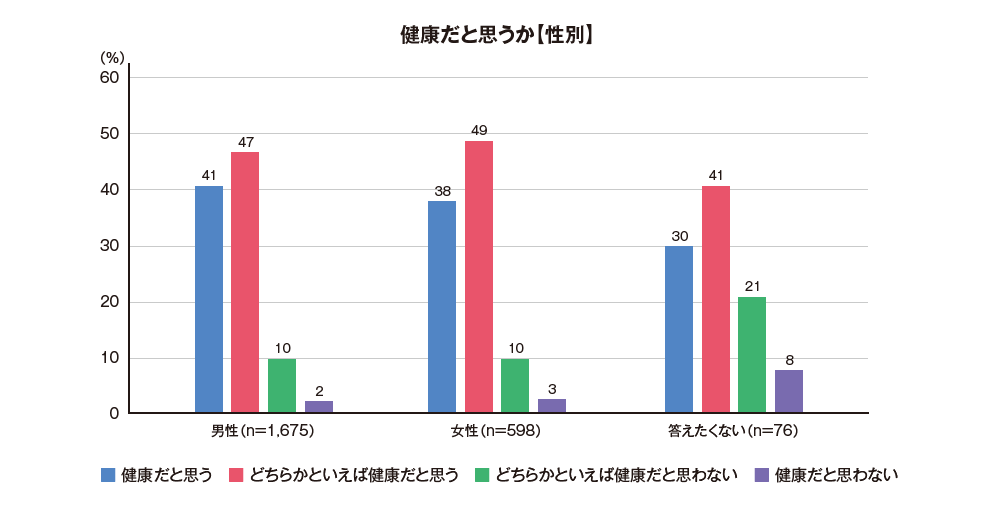

性別でみても、男女に大きな差はなく、ほぼ同様の傾向が見られました。

男女年代別のアンケート結果からは、男女ともに若い年代ほど「健康だと思う」と答える率が高いことが読み取れます。男女ともに年代が上がるごとに「どちらかといえば健康だと思わない」「健康だと思わない」への回答率がやや上昇し、加齢による健康不安が高まっているとも考えられます。とはいえ、「健康だと思う」「どちらかといえば健康だと思う」が大半を占める結果になっています。

次のアンケートでは、「健康だと思う」「どちらかといえば健康だと思う」と回答した方へ、その理由を聞きました。

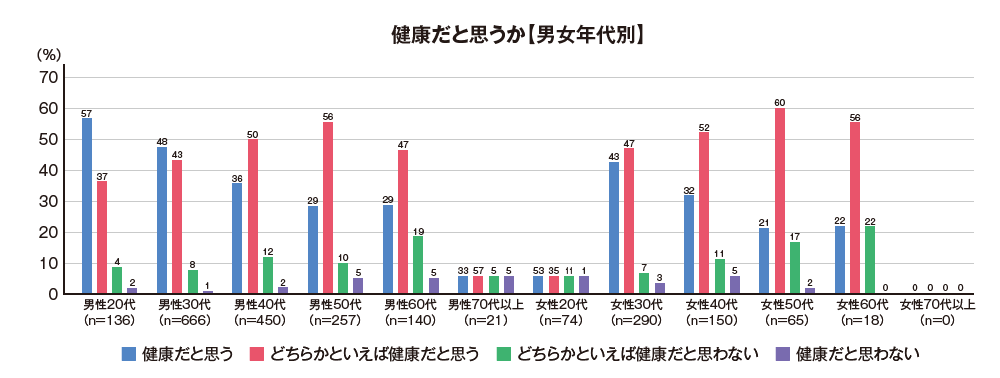

Q:前問で「健康だと思う」「どちらかといえば健康だと思う」とお答えいただきましたが、そのようにお答えになった理由をすべてお選びください(回答数2,040)

健康である理由のトップは「飲食を楽しめる」の987票でした。次いで「栄養バランスの良い食事がとれている」が620票となり、“食事の時間”が健康を確認するきっかけになっているのかもしれません。

続いて、「身体が丈夫」が617票、「定期的な運動・スポーツを行っている」が609票、「前向きに物事を考えられる」が550票、「幸福感がある」が505票と、心身の状態から健康であると考えていることが読み取れます。

ほかの項目より大きく数字が落ち込んだのは、「不安や悩みがない」の178票でした。健康だという認識はある一方で、一定数の医師は何らかの不安や悩みを持っているのでしょう。全体として、不調を感じず、健康を気遣う生活をしていて、精神的にも良好であることが、「健康である」という考えにつながっているのだと読み取れます。

では、「健康だと思わない」「どちらかといえば健康だと思わない」と回答した医師はその理由をどう捉えているのでしょうか。

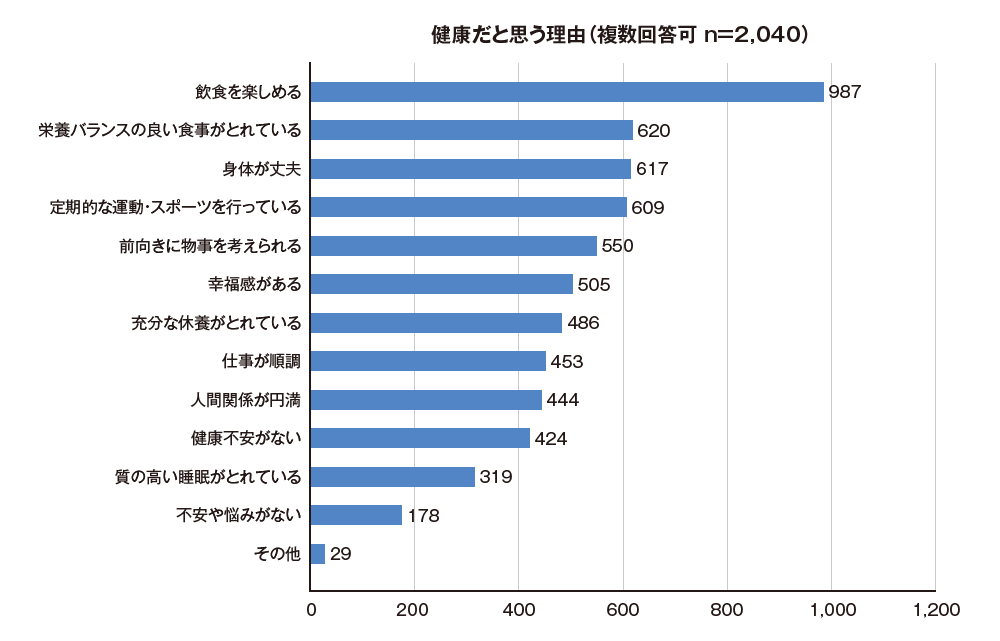

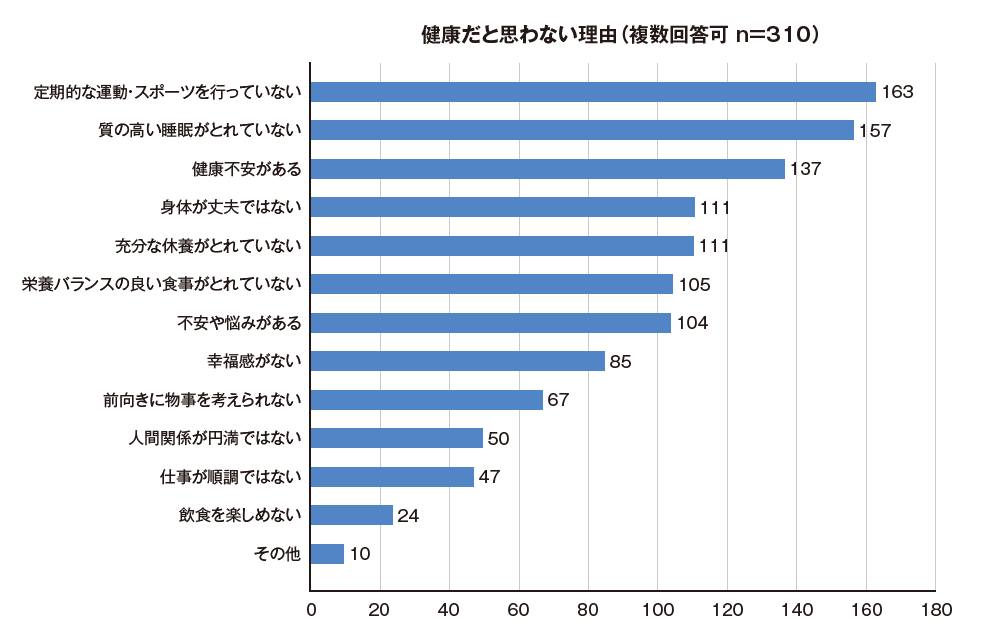

Q:前問で「健康だと思わない」「どちらかといえば健康だと思わない」とお答えいただきましたが、そのようにお答えになった理由をすべてお選びください(回答数310)

もっとも多い理由は、「定期的な運動・スポーツを行っていない」で163票でした。次いで、「質の高い睡眠がとれていない」が157票、「健康不安がある」が137票となり、トップ3を占めました。

ほかに、「身体が丈夫ではない」(111票)、「充分な休養がとれていない」(111票)、「栄養バランスの良い食事がとれていない」(105票)、「不安や悩みがある」(104票)などを理由に挙げる声が寄せられました。

食事や運動に気遣えていないことや、充分な休養や睡眠がとれていないことが、「健康ではない」と考える理由になっていることがわかりました。

健康管理のモチベーションは「自分が医師だから」がダントツでトップ!

具体的な健康管理状況について聞くと、6割強の医師が「管理している」と回答しており、意識の高さがうかがえます。アンケート結果からは、ご自分が医師だからこそ、健康でいなければならないと考えている様子がわかりました。

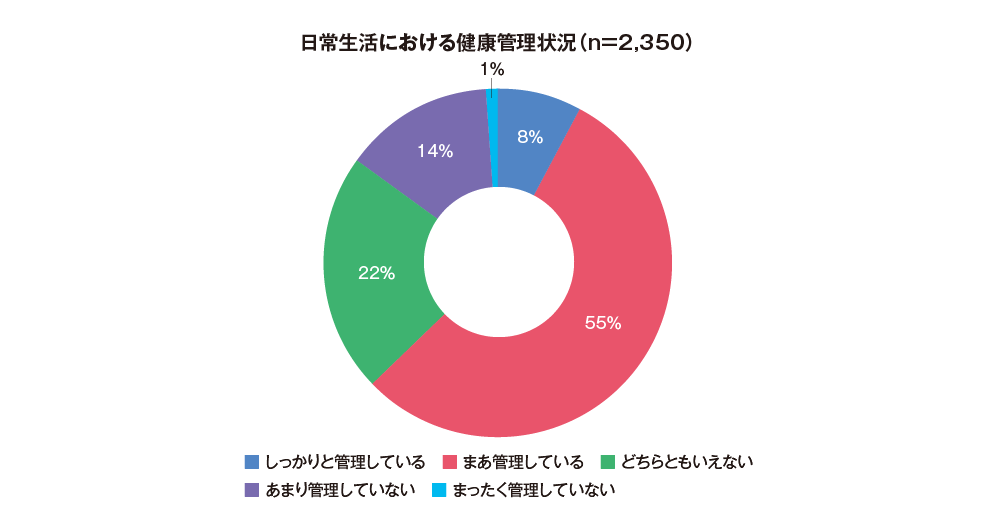

Q:日常生活で、ご自身の健康管理をどの程度行っていますか(回答数2,350)

健康管理を行っているかどうかを聞いたところ、「しっかりと管理している」のは8%。「まあ管理している」が55%で最多となり、合計で6割強の人が健康管理を行っていることがわかりました。

一方、「あまり管理していない」は14%、「まったく管理していない」は1%で、合わせて15%程度と少数派に。「どちらともいえない」は22%でした。

続いて、「しっかりと管理している」「まあ管理している」と回答した方へ、健康管理をするきっかけについて聞きました。

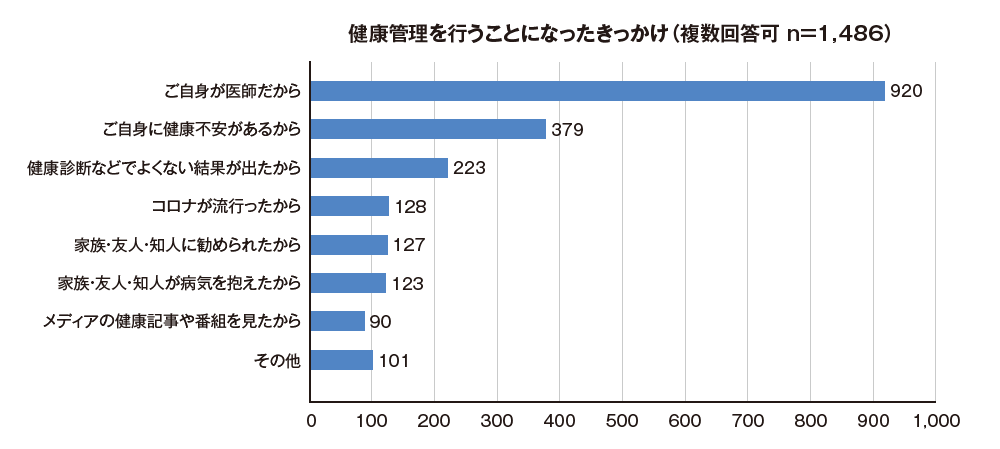

Q:前問で「しっかりと管理している」「まあ管理している」とお答えいただきましたが、健康管理をするようになったきっかけをすべて教えてください(複数回答可、回答数1,486)

ダントツでトップだったのは、「ご自身が医師だから」が920票。身体について良く知る医師だからこそ、「健康でいなければならない」「医者の不養生であってはならない」と考えている方が多いのではないかと考えられます。

ほかの回答では、「ご自身に健康不安があるから」が379票、「健康診断などで良くない結果が出たから」が223票と続いています。

では、健康管理のために具体的にどのような行動や対策をとっているのでしょうか。

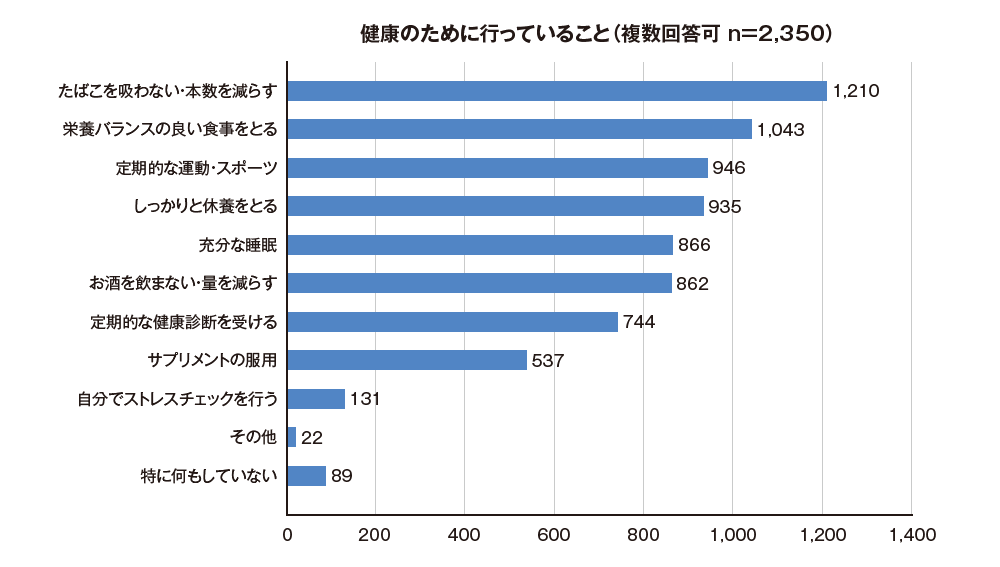

Q:ご自身の健康のために普段行っていることがあれば、すべて教えてください(複数回答可、回答数2,350)

健康のために普段行っていることを聞いたアンケートでは、「たばこを吸わない・本数を減らす」が1,210票、「栄養バランスの良い食事をとる」が1,043票となり、ともに1,000票を超える結果になりました。

ほかに票を集めた項目には、「定期的な運動・スポーツ」(946票)、「しっかりと休養をとる」(935票)、「充分な睡眠」(866票)、「お酒を飲まない・量を減らす」(862票)、「定期的な健康診断を受ける」(744票)などがありました。「サプリメントの服用」も537票と、一定数の医師が実践しているようです。多くの医師が、運動や食事に気を使い、体に負担のかかることは避けている様子がうかがえます。

一方で「自分でストレスチェックを行う」は131票と少数派に。精神的な観点からケアをしている医師は、そこまで多くない実態が読み取れました。

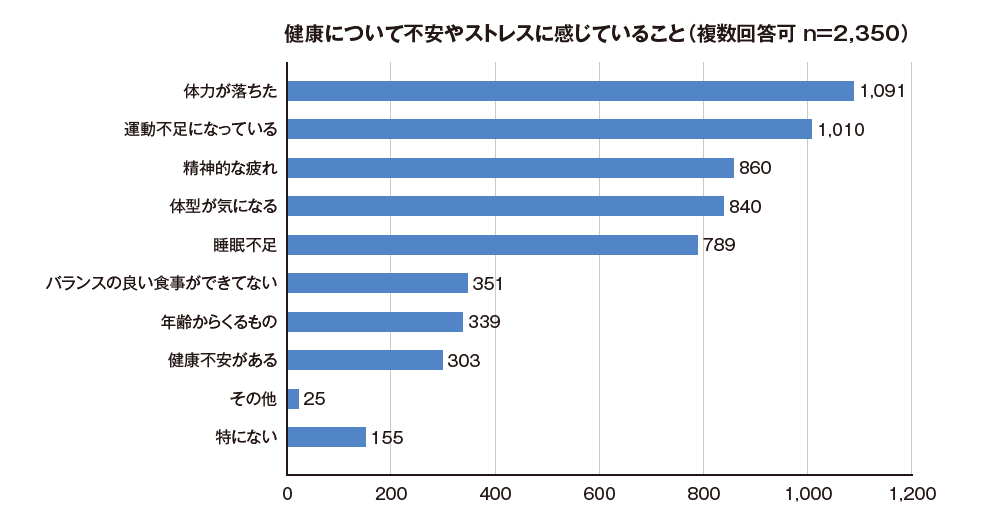

Q:ご自身の健康で不安やストレスに感じているものをすべて教えてください(複回答数可、回答数2,350)

次に、ご自身の健康状態について、不安やストレスに感じていることについて聞きました。トップは「体力が落ちた」で1,091票。「運動不足になっている」が1,010票で続き、フィジカル面で実感しやすい体の衰えや鈍りをしっかりケアできていないことへ、不安を抱く様子が読み取れます。

ほかにも、「精神的な疲れ」(860票)、「体型が気になる」(840票)、「睡眠不足」(789票)も多くの票を集めています。食生活については、「バランスの良い食事ができていない」との回答が351票となり、ほかの項目よりは少なめになっています。

勤務先の健康づくりへの取り組みは、まだまだ道半ば!?

健康意識の高い医師の皆さんですが、実際にご病気にならないとは限りません。そこで、ご自身が体調を崩したときに、どのように対処するのか、勤務先ではどのような取り組みを行っているのかなどについて聞きました。充分な取り組みがあるかについては意見が分かれ、女性の健康への理解度についても性別で認識の差が明確になるなど、課題も見えてきました。

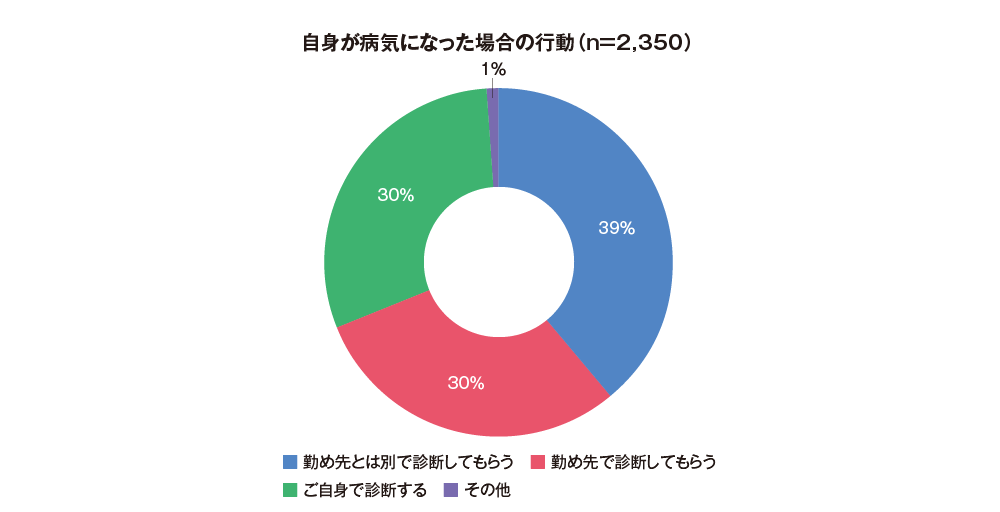

Q:ご自身が実際に病気になった場合、どのような行動をとりますか(回答数2,350)

病気になった際にどうするかを聞いたところ、「勤め先とは別で診断してもらう」が39%でトップになりました。「勤め先で診断してもらう」は少し票を減らして30%、「ご自身で診断する」という声も30%となり、票を割るかたちとなっています。個人情報の観点や、客観的な意見を求める上で、別の医療機関を選ぶという方もいるのかもしれませんし、自身の勤め先だからこそ信頼できる、身近で診察を受けやすいという良さもあるのかもしれません。

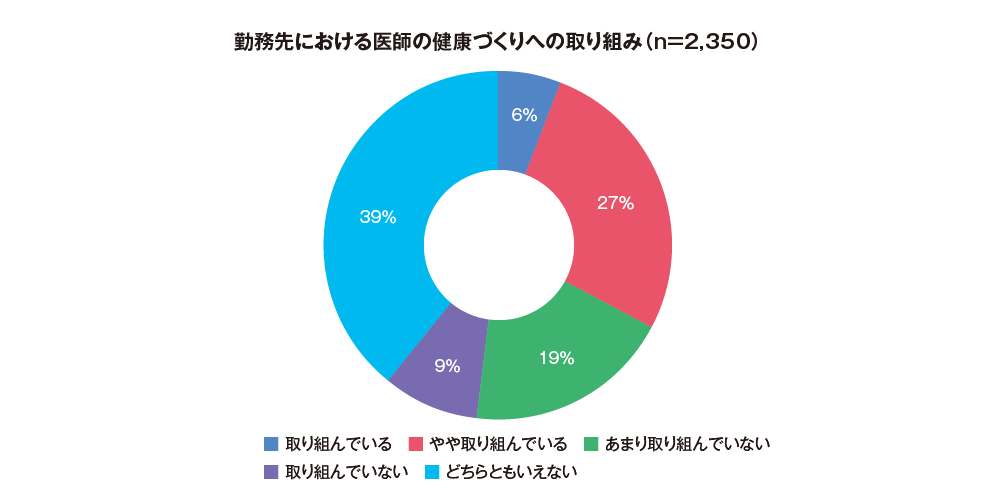

Q:現在の勤め先は、医師の健康づくりを積極的に取り組んでいますか(回答数2,350)

続いて、勤務先における健康づくりの取り組みについて聞きました。

「取り組んでいる」6%、「やや取り組んでいる」27%と合わせて、3割強が行っている様子が読み取れます。一方で、「あまり取り組んでいない」19%、「取り組んでいない」9%となり、3割弱が行っていないと回答。行っているほうが若干上回っていますが、「取り組んでいる」が6%、「取り組んでいない」が9%となっており、比較すると、取り組んでいないほうが多くなりました。

「どちらともいえない」と判断に迷う方が39%で最多となり、健康づくりへの取り組みはなかなか進んでいない実態がうかがえます。

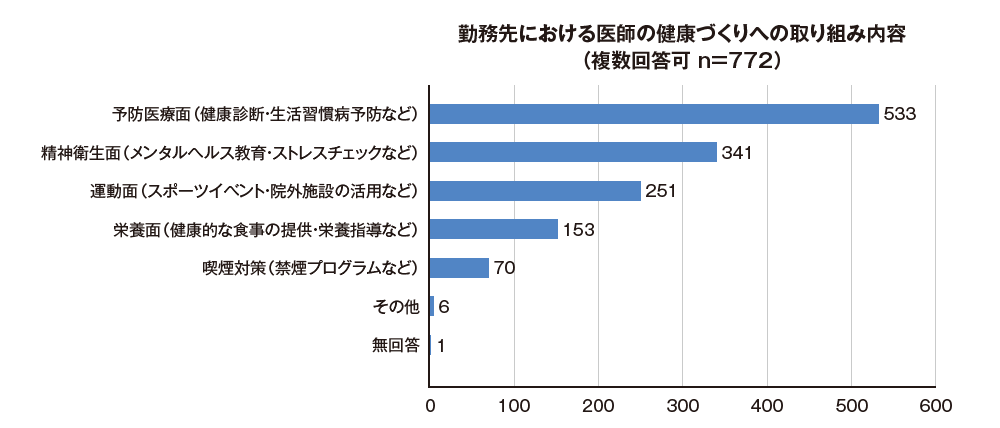

では、「取り組んでいる」「やや取り組んでいる」と回答した医師らの勤務先は、具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか。

Q:前問で「取り組んでいる」「やや取り組んでいる」とお答えいただきましたが、具体的に取り組んでいる内容をすべて教えてください(複数回答可、回答数772)

最多の票を集めたのは「予防医療面(健康診断・生活習慣病予防など)」で533票に。続いて「精神衛生面(メンタルヘルス教育・ストレスチェックなど)」が341票、「運動面(スポーツイベント、院外施設の活用など)」が251票となりました。

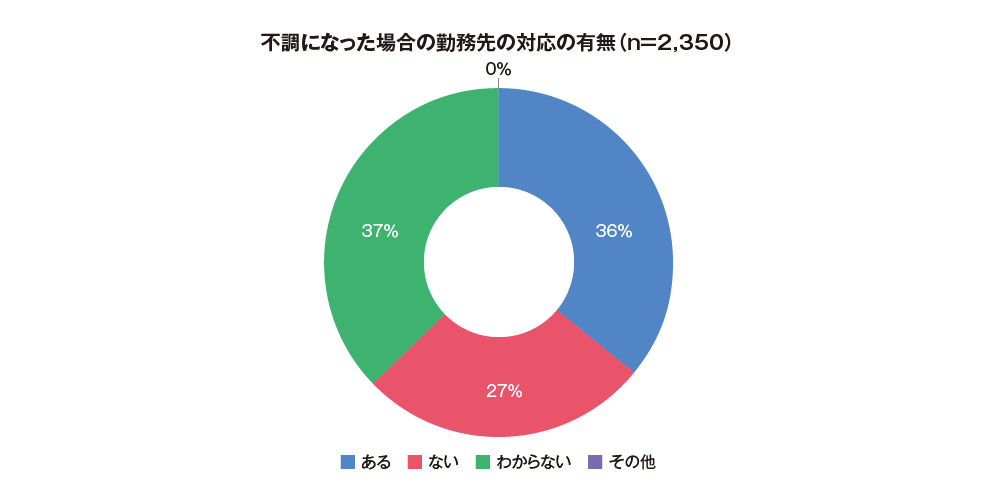

Q:不調になった場合、現在の勤め先では対処できる環境・制度はありますか(回答数2,350)

また、実際に不調になった場合の勤務先における対処環境・制度について聞いたところ、「ある」と答えたのは36%。「ない」の27%をやや上回る結果になりました。しかし、「わからない」が最多の37%となり、「ない」と合わせると6割以上を占めています。

具体的な対処環境や制度については、イメージできるものがないか、あるいは周知されていない実態があるのかもしれません。

Q:現在の勤め先では、不調時に対処できる環境・制度が「ある」とお答えいただきましたが、 具体的にどのような内容ですか(記述式)

対処環境や制度があると回答した医師の方に、具体的な内容を聞きました。

アンケート結果からは、

「他科の医師と普段から連携がとれており、個人的な話を相談しやすい環境である」

「定期的に上司との面談がある」

「休業時のバックアップ制度がしっかりしており、療養に専念しやすい」

など、勤務先の人間関係のフォロー体制が確立されているという声が寄せられました。

また、

「休暇制度と産業医による面談、専門医による診察・治療などがある」

「メンタルケアの窓口がある」

「保険管理センターから専門家への紹介と就労に対するコメントが出る」

といった専門家によるサポートの充実を挙げる声もありました。

「リフレッシュ休暇がある」

「在宅勤務が可能」

「休業補償制度がある」

といった制度面を挙げる方もいました。

Q:現在の勤め先では、不調時に対処できる環境・制度が「ない」とお答えいただきましたが、 設けてもらいたい環境・制度があれば教えてください(記述式)

一方で、対処環境や制度がないと回答した医師は、どのような内容を要望しているのでしょうか。

一つが、休みを取りやすい職場環境についてでした。具体的には、

「休みがとりにくいため取りやすい環境整備」

「気軽に休める雰囲気。有給休暇消化を義務付けること」

「祝日休暇」

「休憩時間に外出できるようにして欲しい」

といった声が挙がっています。

ほかに、

「傷病手当金制度」

「メンタルサポート」

「休暇からリハビリ復職できる仕組み」

「医療費の割引」

「健康対策の援助金などがあるとよい」

「運動系の福利厚生制度の充実」

「職員にも選定療養費が加算されるので、現職の職員くらいは加算なしにして欲しい」

「職員や家族の診療費用の自己負担分の補助。職員や職員家族の診療に際して、プライバシーの配慮をしてほしい」

といった制度面への要望も多く寄せられています。

さらに、他院との連携について、

「検査のみしか出来ない病院なので、連携病院など作ってもらえたらありがたい」

「当院で診療は受けたくないので別の病院を紹介する制度」

「勤め先が大学病院だからなのか、受診のハードルが非常に高い。そして近所には診療所はない。大学病院併設の診療所があったらいいのにと思う」

といった期待の声もありました。

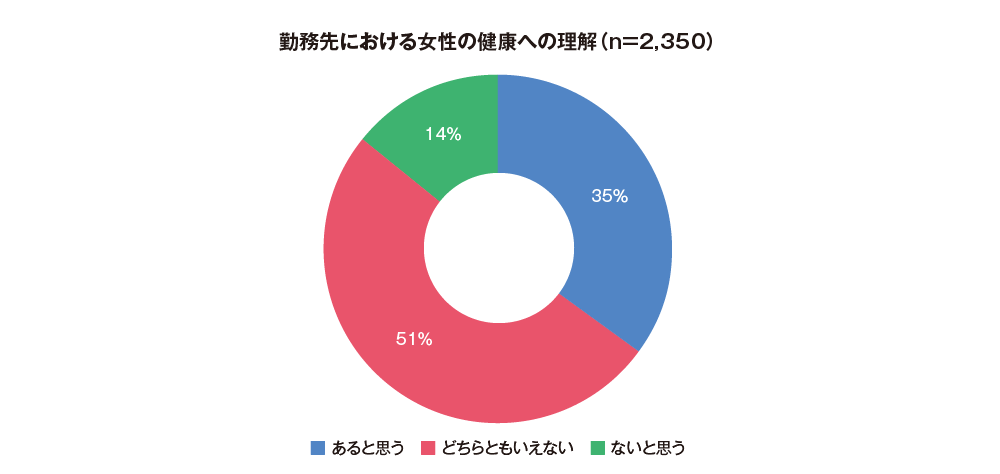

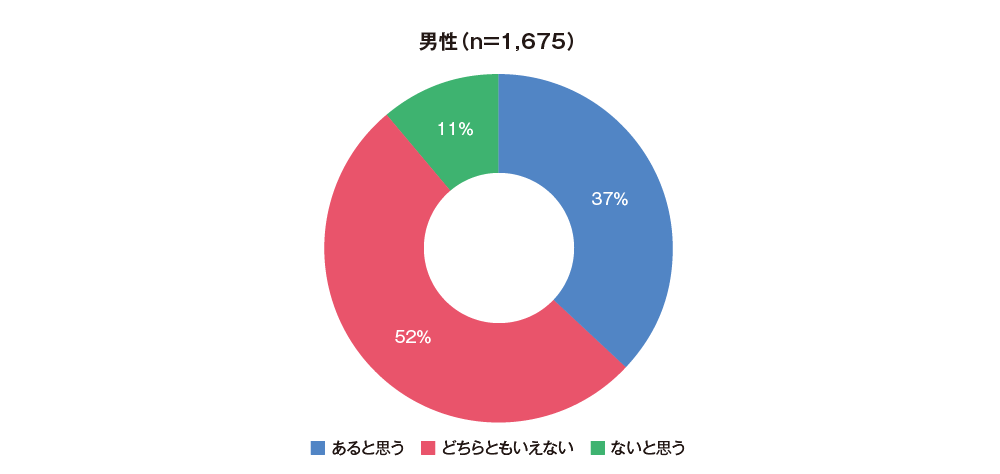

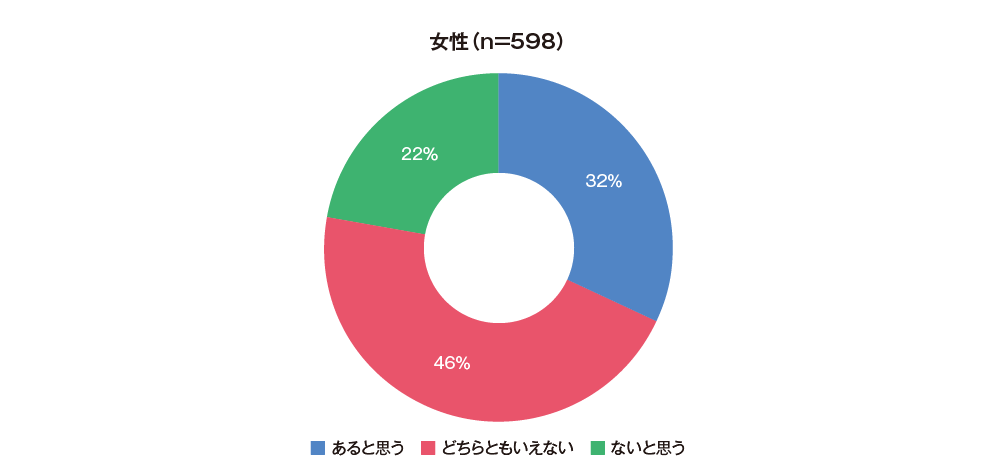

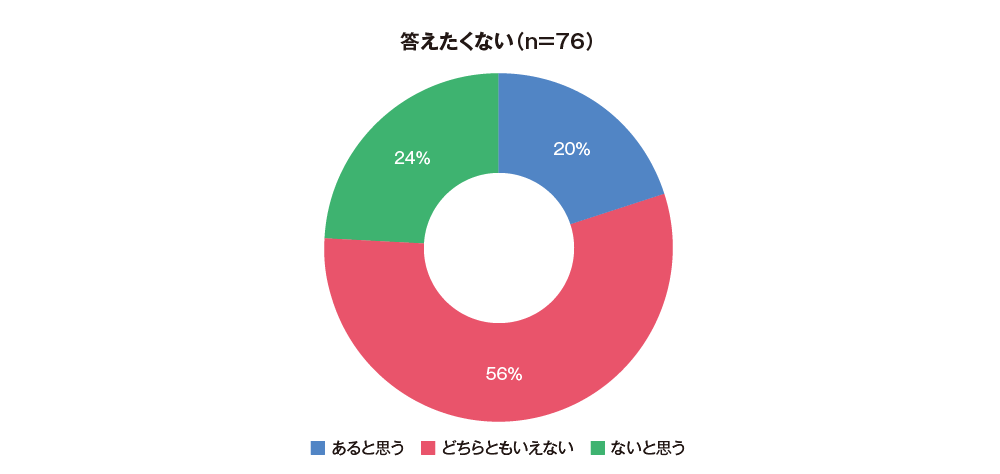

Q:現在の勤め先で、女性の健康に対する理解はあると思いますか(回答数2,350)

勤め先における、女性の健康に対する理解についてもアンケートを実施しました。

回答者全体で見ると、「あると思う」が35%、「どちらともいえない」が51%、「ないと思う」が14%という結果になり、「ある」という声が上回っています。

性別で見ると、男性は「あると思う」が37%、「どちらともいえない」が52%、「ないと思う」が11 %に。一方の女性は「あると思う」が32%、「どちらともいえない」が46%、「ないと思う」が22%となりました。

「あると思う」と答えた男性が37%だったのに対して、女性は32%であり、「ないと思う」は男性が11%、女性が22%という結果になりました。男女で認識の差にずれがあり、理解度への課題があることが見えてきました。

健康リスクのトップは「ストレス」と「生活習慣」

身体のことや健康について、多くの知識を持っている医師の皆さんは、健康を脅かすリスクについてどう考えているのでしょう。アンケート結果から見えてきた一番のリスクは「ストレス」。その発散方法についても、さまざまな意見が寄せられました。

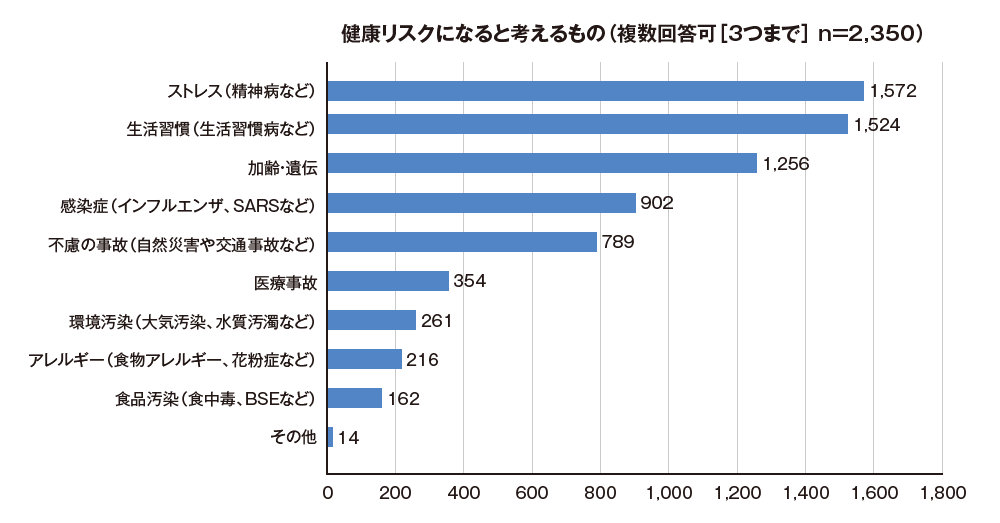

Q:ご自身がお考えになる健康にとってリスクとなるものを、3つお選びください(3つまで複数選択可、回答数2,350)

何が健康リスクになるのかを聞いたアンケートでは、トップが「ストレス(精神病など)」で1,572票、次いで「生活習慣(生活習慣病など)」が1,524票を集めました。「加齢・遺伝」は1,256票となり、トップ3つが1,000票を越えています。

加齢や遺伝は変えられないものの、日々の暮らしを整え、またストレスを溜めずに過ごすことが、健康につながるという考えの裏返しと見ることもできるでしょう。

ほかに、「感染症(インフルエンザ、SARSなど)」が902票、「不慮の事故(自然災害や交通事故など)」が789票で、外的要因によるリスクにも多くの人が回答しています。

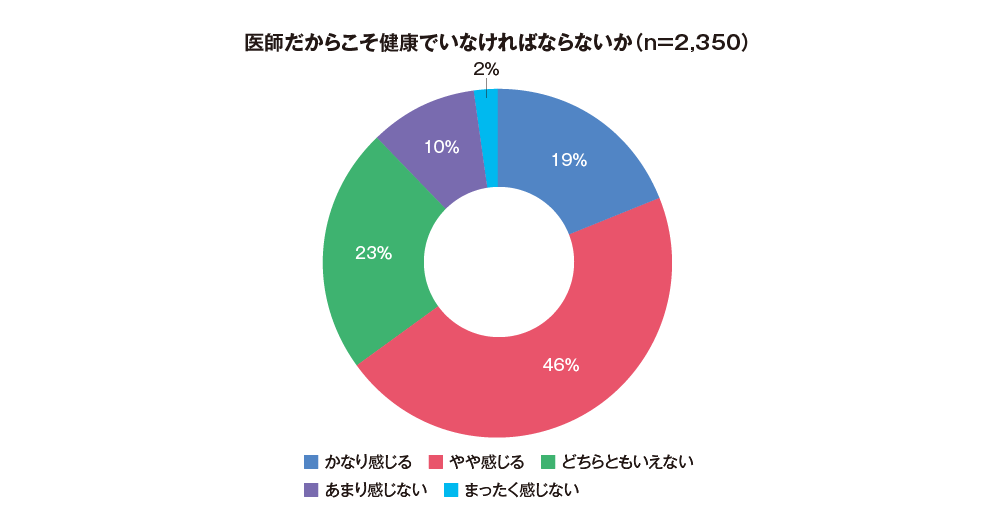

Q:医師だからこそ、(一般の方よりも)健康でなければならないと感じますか(回答数2,350)

健康への意識について、「医師だからこそ、一般の方より健康でなければならないと考えるか」を聞いたところ、「かなり感じる」が19%、「やや感じる」が46%となり6.5割を占めました。感じない人は1割強(「あまり感じない」10%、「まったく感じない」2%)であり、少数派になっています。

患者の病気や疾患、怪我などを診断、治療する側の医師であるからこそ、自身は健康でいなければならないと考えている傾向が読み取れます。

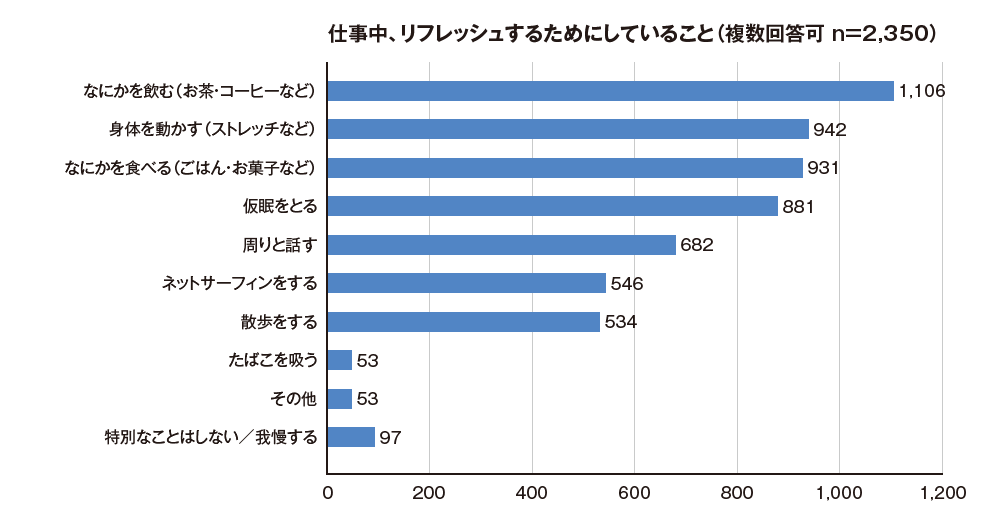

Q:仕事中にストレスが溜まってリフレッシュしたいと思った際、実際に行っていることをいくつでも教えてください(複数回答可、回答数2,350)

健康リスクになる「ストレス」について、リフレッシュのためにしていることには何があるのでしょうか。

仕事中に行っていることを聞いたところ、獲得票が多い順に「なにかを飲む(お茶・コーヒーなど)」(1,106票)、「身体を動かす(ストレッチなど)」(942票)、「なにかを食べる(ごはん・お菓子など)」(931票)、「仮眠をとる」(881票)となりました。

「たばこを吸う」(53票)、「その他」(53票)、「特別なことはしない/我慢する」(97票)を除くと、それぞれ500票以上集まっており、自分に合ったさまざまな方法でリフレッシュしていることがわかります。

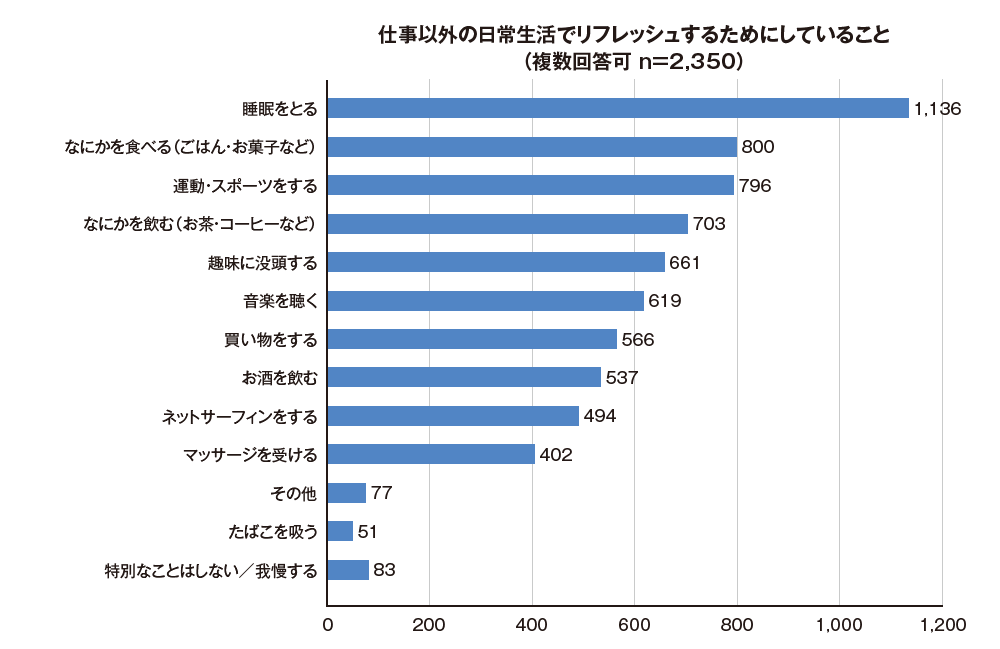

Q:仕事とは別の日常生活でストレスが溜まってリフレッシュしたいと思った際、実際に行っていることをいくつでも教えてください(複数回答可、回答数2,350)

仕事とは別の日常生活におけるリフレッシュ方法は、「睡眠をとる」が1,136票で唯一1,000票を越えました。休みの日はゆっくり寝て疲れをとっている医師が多いことがわかります。

そのほかは仕事中のリフレッシュと同様に、「たばこを吸う」、「その他」、「特別なことはしない/我慢する」を除いて、それぞれ数百票を集め、さまざまな方法でリフレッシュしている様子がうかがえます。

Q:ご自身ならではの健康法・リフレッシュ法があれば、 どのようなことでも構いませんので教えてください(記述式)

フリーコメントで集まったリフレッシュ方法についても、さまざまな意見が寄せられました。

「犬と散歩」

「子どもと遊ぶ」

「夫とハグする」

「庭で日向ぼっこ」

「料理を作る」

「コーヒー豆を手挽きする」

「部屋の模様替え」

など家族との時間やおうち時間を楽しむ人や、

「カルチャースタジオに通う」

「サウナに行く」

「釣り」

「できるだけ遠くへ旅行する」

「コンサートに行く」

など趣味に自分の時間を注ぐという声も。

また、

「自分の気持ちをノートに書き出して言語化する」

「超越瞑想を始めてから疲れにくくなり疲れてもすぐにリフレッシュするようになりました」

など自分なりのストレス発散ノウハウを実践している人や、

「民間医局でスポットバイトに応募して普段と異なる仕事に没頭する、得た報酬で買い物をする」

「医師と違う仕事をする」

など、普段と違う仕事をすることがリフレッシュになるという回答もありました。

リフレッシュ方法は人それぞれ! 自分のマッチしたやり方が健康づくりにつながる

医師という職業柄、健康への意識が高いことがわかった今回のアンケート。健康に悪影響を及ぼすと考える「ストレス」について、さまざまなリフレッシュ方法を実践している様子もわかりました。

何がストレスになるかは人それぞれ。自分に合ったやり方を見つけることが、健康づくりへの第一歩なのかもしれません。

【アンケート概要】

調査期間:2023年10月12日~18日

対象:「民間医局」会員の医師

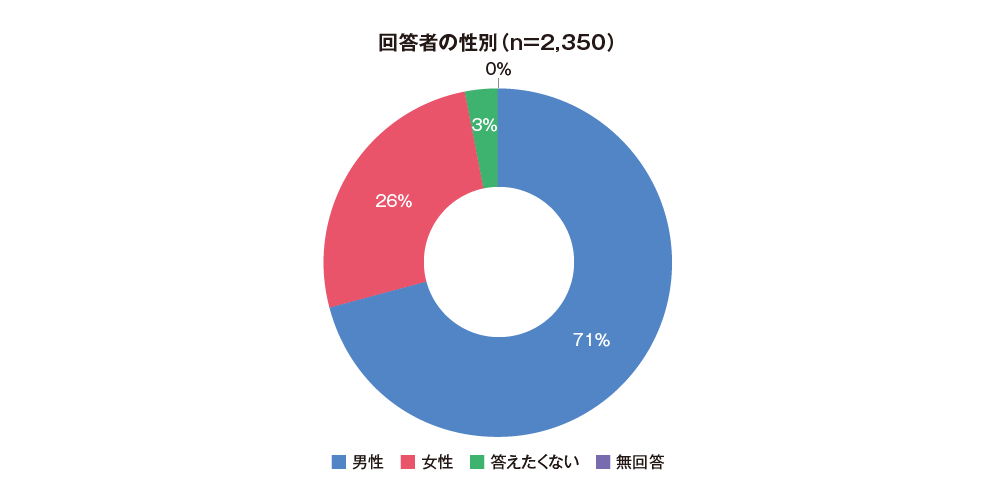

回答者数:2,350人(男性1,675人、女性598人、答えたくない76人、無回答1人)