記事・インタビュー

群馬県桐生市で昭和50年より続く北川内科クリニックでは、日本在宅医療連合学会専門医研修(桐生在宅総合医フェローシップ)に参加する医師を募集しています。

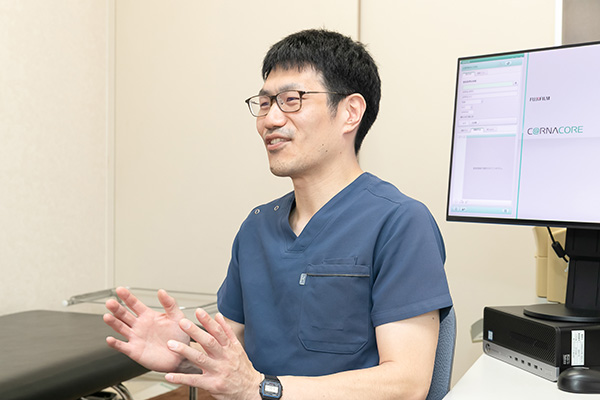

指導にあたるのは、副院長の北川隆太先生。在宅医療のトップランナーである梶原診療所(東京都北区)の平原佐斗司先生のもとで研鑽を積んだ経験を持ち、その知識と実践力を群馬県で直接学べる貴重な機会です。今回は北川先生に、在宅医療の道を志した背景や魅力、研修中の働き方など、気になる情報を伺いました。

日本在宅医療連合学会専門医研修(桐生在宅総合医フェローシップ)の詳細は下記の学会WEBページよりご確認いただけます。

https://www.jahcm.org/program_facility.html

<お話を伺った方>

Q: はじめに、北川先生が在宅医療の道に進んだきっかけを教えてください。

北川 先生

きっかけは、大学病院で働いていた際に見学した梶原診療所での体験です。

消化器内科医として、がんや肝硬変など末期の患者さん一人ひとりと向き合い、できる限りの治療を行なっていました。けれどその一方で、患者さんが満足する結果につながっていないように感じていました。

そんな時、梶原診療所が訪問診療の見学を受け入れていることを知りました。当時は在宅医療がどのようなものなのか知らなかったため、「一度見てみたい」と軽い気持ちで申し込みました。

衝撃を受けたのは訪問先でのことです。患者さんは、がんや神経難病など、末期の疾患を抱えている方たちでした。決して良好とは言えない状況にも関わらず、皆さんとても良い表情や声のトーンをしており、さらにご家族も満ち足りた表情をされていたのです。病棟では見たことのない光景に、「こんな医療があるんだ」と、大きな衝撃を受けました。

ALS患者さんのACPにも立ち会わせていただいたのですが、平原先生が、患者さんはもちろん、ケアマネージャーさんなど多職種の方々と意見を交わし、納得できるゴールを模索している様子にも心を打たれました。「自分もこうした場に加わりたい」と、見学を終えてすぐに、日本在宅医療連合学会の研修プログラムへの参加を希望しました。

その後、医局と相談を重ね、翌年3月に大学病院を退職。4月から梶原診療所での研修プログラムをスタートしました。

Q: 研修の内容はどのようなものでしたか?

北川 先生

梶原診療所での研修は、最初の2か月間で在宅医療におけるさまざまな疾患の対処法を一から学びます。その後、訪問診療へと進み、現場での経験を重ねていく流れです。

訪問診療を始めてからは、週に2回カンファレンスが開かれ、事例をもとにした意見交換を通じて在宅医療に必要な知識・技術を習得していきます。2年間の研修を終えたあとには日本在宅医療連合学会の試験を受験でき、合格すれば在宅医療認定専門医の資格取得となります。

梶原診療所の研修プログラムは同時期に認知症疾患医療センターでも勤務できる仕組みになっており、認知症診療について学べたことも良かった点です。消化器内科医の時には、「認知症に対して、出来ることはあまりない」と感じていました。しかし、平原先生から学んだ認知症診療は、本人・家族への教育的支援・環境調整・薬剤調整などすべきことが山のようにあり、やり方次第で患者さん・家族の状況が大きく変わることにやりがいを感じました。

その経験から、認知症診療は大事にしているものの一つとなり、現在当院で水曜日の14時から15時限定で認知症外来を設け、対応しています。

Q: ご実家である北川内科クリニックで在宅医療を始められましたが、どのような経緯があったのですか。

北川 先生

元々は地元に帰る気持ちは少なく、東京で働いていきたいと考えていました。しかし、梶原診療所に入職して1年目のときに、桐生市に住む50代の叔母が卵巣がんを患いました。叔母は自宅での療養を希望していましたが、頻回の腹水穿刺が必要な状況であったこともあり、訪問診療を行って頂ける医療機関を見つけることが出来ませんでした。その後、叔母は急変して入院し、長期間の入院の末に病棟での看取りとなりました。この時、患者家族として、地元に訪問診療が根付いていないことを痛感しました。

東京には質の高い訪問診療を実践している医院が多数あり、飽和状態とも言えます。一方で、地元では明らかに供給が不足していることを患者家族として経験し、「東京では自分がいなくても代わりがいくらでもいる。地元には、自分にしかできないこと、自分がいなければできないことがあるのではないか?」と、考えるようになりました。最終的に3年目が終わって地元に帰る決断をし、2023年に父が院長を務める当院で訪問診療を立ち上げました。

桐生市やみどり市は高齢者単身世帯や老々介護の家が多いことから、「多くの方々は最期まで家にいたいとは思っておらず、施設や病院を考えていると思う。在宅医療の需要はないのではないか?」と厳しいご意見を頂くこともありました。ですが、関係機関への挨拶回りを始めるとすぐに依頼が入り、その後もたくさんの方からご連絡をいただきました。現在では多くの方に認知してもらえるまでになっています。

Q: 在宅医療を行うにあたり、心がけていることはありますか?また、北川内科クリニックの在宅医療の特徴を教えてください。

北川 先生

当院では梶原診療所のスタイルを踏襲し、一人ひとりの患者さんにじっくりと時間をかけて診療しています。

梶原診療所では、一人の患者さんに対する診療時間は15~30分ほどです。病状を診るだけでなく、患者さんやご家族の想いに耳を傾け、経済的な事情や制度面のアドバイスまで行うことが当たり前でした。

しかしあるとき、そのスタイルがどうも“一般的”ではないという声を耳にしました。多くの患者さんを診なければ当然収益は減ります。さらに、医療以外の問題をも含めて考えることは大変な部分も多く、かなり特殊なのだと。

そんな時、愛媛県のたんぽぽクリニックで研修を受ける機会がありました。たんぽぽクリニックでも半日に5~6人と、丁寧に診療が行われており、その様子を見たときすごく安心したんです。「本気で患者さんに向き合っている診療所は、しっかり時間をかけて、幅広い問題を解決しているのだ」と確信し、そのまま当院でもそのスタイルを取り入れています。

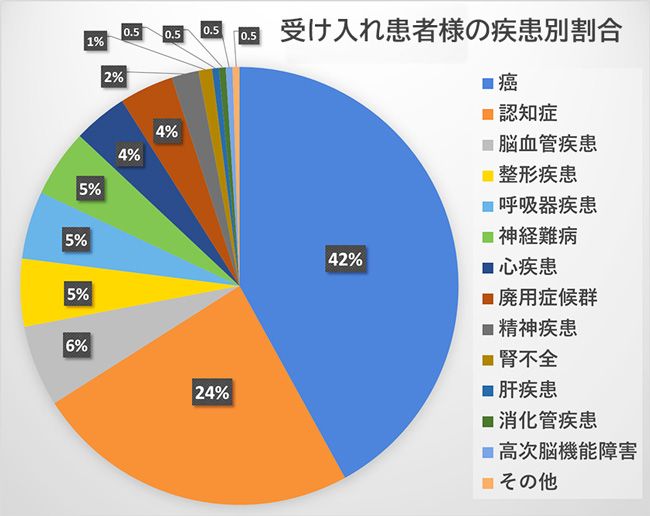

また、訪問診療の多くが個人宅であることも当院の特徴です。患者さんの8割が個人宅、残り2割が施設にお住まいの方です。個人宅の訪問診療にやりがいを感じることが多く、急な依頼にも対応できるようにしたいため、施設での診療は人数を制限しています。

地域の医療機関と密に連携しているのも強みです。多くの医療機関がある東京とは異なり、この地域では関連機関の皆が顔見知りです。信頼関係を築けているため、何かあった場合も、「北川内科クリニックならこういう対応だよね」と、日を重ねるごとに連携がスムーズになっていきます。そうした“顔の⾒える連携”ができることに私自身やりがいを感じていますし、当院の大きな魅力だと思っています。

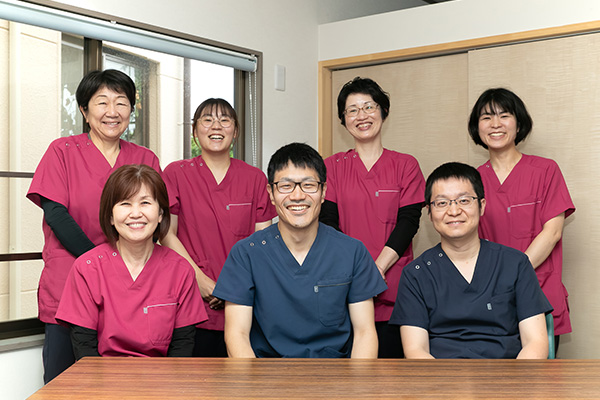

Q: 現在の医師とスタッフの体制を教えてください。

北川 先生

現在、平日日中の訪問診療については、私と複数の非常勤医師で対応しています。週末の緊急対応(土曜9時から月曜5時まで)に関しては、複数の非常勤医師に勤務頂いております。訪問診療の際は、看護師1名が運転を兼ねて同行します。

患者さんの容体が急変し、私がすぐに駆けつけられないときは、連携している訪問看護ステーションや、クリニックに待機している看護師が先に現地に向かい、初期対応を行います。その後、医師が合流して本格的な診療を行うという流れになっています。

Q: 北川先生の考える、在宅医療に向いている医師とはどういった方でしょうか?

北川 先生

患者さんの意向を可能な限り叶える方向で考えられる、柔軟性のある方です。

在宅医療では、患者さんが“主”で、医師はあくまで“客側”。医師として専門的なアドバイスは行いますが、最終的にどうするのかを決めるのは患者さんご自身です。患者さんの想いを第一に考えるというスタンスを大切にできる方が向いていると思います。

たとえば、麻痺性イレウスの患者さんが「何かを食べたい」と希望されたとします。病院であれば禁食が基本ですが、在宅医療では食べることによるリスクを説明したうえで、量や食事内容などを提案し、できる限りご希望を叶えます。仮にその結果、誤嚥性肺炎になったとしても、きちんと対応するのが在宅医療の姿勢です。中には腸管浮腫が改善して自然に排便ができ、毎日少量の食事を摂取できるようになったケースもありました。

在宅医療は多くの人たちと協力しながら、全員が納得できる答えを探ることが大切です。その過程では、手間がかかる作業も少なくありません。そうした作業を苦にしない、お節介な性格の方がより向いていると感じます。

Q: 現在、北川内科クリニックで日本在宅医療連合学会専門医研修(桐生在宅総合医フェローシップ)に参加する医師を募集されていますが、必要な資格や経験はありますか?

北川 先生

今回の募集では、常勤・非常勤を問わず、当院の訪問診療を担当していただけるフルタイム勤務の医師を募集しています。

在宅診療に必要な資格や特別な技術は、現時点でお持ちでなくても問題ありません。私自身も訪問診療を始めてから、外科的な処置などを実地で学んできました。

診療科の専門分野は問いませんが、応募対象は「専門研修を修了した医師」であり、「卒後5年以上の病院勤務経験があること」が必須条件です。

というのも、私の経験上、病院の医療を理解している医師でなければ、在宅で患者さんに適切なアドバイスを行うことが難しいと感じています。入院治療と在宅療養と、その患者さんにとってどちらがより良い選択肢なのか。病院での医療を知っている在宅医の立場からお伝えすることで、患者さん・ご家族がより納得できる道を選べると思っています。また、病院との連携を円滑に行うためにも、病院側の事情を汲み取る力も求められます。こうした視点があってこそ、質の高い在宅医療が実現できると考えています。

Q: 入職後はどのような働き方になりますか。

北川 先生

訪問診療をメインに勤務していただきます。午前・午後それぞれ5~6名の患者さんを訪問。施設訪問の場合は半日で10名前後を診ています。

また、ご希望があれば一般外来を半日担当したり、認知症外来を見学・経験して頂くことも可能です。ご自身の専門スキルを維持したいと考える先生に関しては、たとえば消化器内科出身の先生であれば、研究日を利用して外部の病院で内視鏡検査のアルバイトを行うといった働き方もできます。

そのほか、夜間・休日のオンコールに関しては、電話対応を看護師が行い、往診が必要な場合は医師が向かいます。

入職いただく先生には、平日週1回、土日については月1回の当直をお願いしたいと考えています。加えて、ゴールデンウィークや年末年始には、1日単位での当直をお願いすることがあります。

当直時は、ご自宅または当院が用意するホテルで待機していただき、往診の際は当直の看護師が同行する体制です。私自身はいつでも連絡が取れるようにしていますので、困ったことがあればすぐにご相談いただけます。

Q: 今後の展望と、改めて在宅医療の魅力を教えてください。

北川 先生

目指しているのは、常勤医師4名と数名の非常勤医師が在籍する診療所です。「誰が来ても良かった」と患者さんやご家族に思って頂ける体制を整えていきたいと考えています。

以前、平原先生が「地域の中に最先端の医療が隠れている」というお話をしていました。最初はその意味がよくわからなかったのですが、患者さんをご自宅でお看取りした際に、ご家族が「この人、こういう性格だったんですよ」「まだ近くにいる気がしますね」と笑 って話していたんです。笑顔でさようならができる、これがきっと“地域の中の最先端の医療”なのだと、今は感じています。

また、「在宅医療はアートだ」という言葉もあります。

在宅医療は、医師によってゴールが変わります。アートのように、その人にしかつくれないゴールがある。紆余曲折はありますが、みんなが納得できる答えにたどり着いたとき、大きなやりがいを感じられます。

だからこそ、質の高い在宅医療を提供し続けていきたいと考えています。

イメージ写真一覧

在宅療養中の患者様と(患者様・御家族より写真掲載の同意を頂いております)

北川内科クリニック

人気記事ランキング

-

書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『循環器のトビラ 循環器には興味がある でもちょっと苦手 そんな皆さんようこそ』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環

- ワークスタイル

- 就職・転職

- 病院以外で働く

臨床・教育・創薬――医師だから描けるキャリアの循環

株式会社ヒューマンダイナミックス、

-

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『がっこうとコロナ』

松下隼司、オクダサトシ

-

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

- Doctor’s Magazine

それ、ChatGPTが代わりにやります! “02 論文を「アップロード」するだけでプレゼン完成

白石 達也

-

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!

- ライフスタイル

- 専攻医・専門医

- お金

医師が後回しにしがちな、もったいない控除枠3選!

-

書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

書評『終末期ディスカッション 外来から急性期医療まで 現場でともに考える』

三谷 雄己【踊る救急医】

-

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】

- ワークスタイル

- ライフスタイル

- 就職・転職

医療のリアルを届ける──しろひげコンシェルジュ【3】

しろひげコンシェルジュ

-

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『最新科学が覆す 体にいいのはどっち?』

山田 悠史

-

会員限定

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―

- 研修医

- ワークスタイル

- ライフスタイル

ちょっと話そう、研修医のホンネ。Vol. 5 進路の迷いとこれからの目標 ―進路・出会い・そして未来への一歩―

-

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

- 新刊

- 研修医

- 医書マニア

著者が語る☆書籍紹介 『臨床医のためのライフハック(「診療・研究・教育」がガラッと変わる時間術)』

中島 啓